災害レジリエンスに対応する理科教育研究(2022~2027年度)

お茶の水女子大学 サイエンス&エデュケーション研究所(ISE)では、2022年度より新しいプロジェクトとして「災害レジリエンスに対応する理科教育研究」を開始しました。これまで開発した実験教材の改善や、新たに研究開発する個別実験教材の有用性の検証を、地方自治体等との連携を通じて行いながら、さらなる発展的な活動に取り組んでいく予定です。

新たな災害時に途切れない教育システムの開発と検証(2016~2021年度)

これまでの災害時には、小・中学校の実習授業の再開が著しく遅れていました。本学による東日本大震災の調査・研究から、被災地の小・中学校においては、震災後おおよそ1ヶ月で座学授業は再開しましたが、理科や家庭科の観察・実験や実習は数ヶ月~1年以上も実施できていないことが判明しました。次に予想される災害では、実習授業の放棄が再現されてはなりません。そこで本事業では、以下の3要素に関して、平成28年度から6年にわたり実践的に研究・開発してまいりました。1) 連携

連携地域・組織を設定し、全国に教育セーフティ・ネットワークを張り巡らせる2) パッケージ化

理科室などの特別教室やその備品なしでも実施できる教材教具を開発・パッケージ化し、連携組織の協力でその有効性を検証し改善する3) データベース

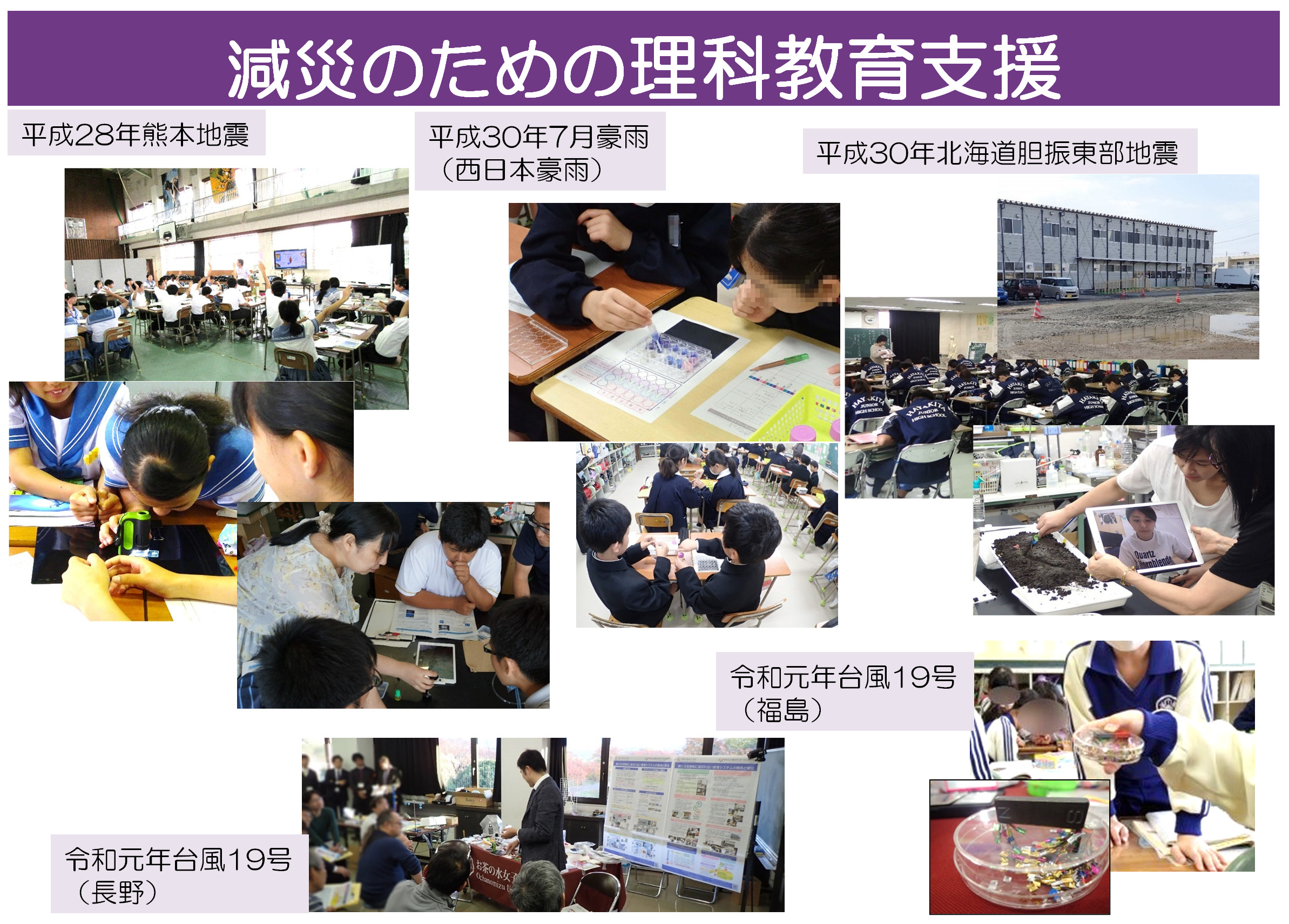

これまでの災害および復興支援で得られたデータ・ノウハウや、本学が新たに収集・作成したデータを集約し、今後の災害に備える本事業では、実習内容を新たに開発・実践することで、通常授業におけるアクティブ・ラーニングも支援できると考えて取り組んでまいりました。また本事業期間中に発生した災害に対しては、発災地域と連携をとりながら開発したシステムを実践的に検証しつつ、実験・実習教育の復旧支援活動を展開してきました。

特設ページ

- 令和6年能登半島地震の被害に対するサイエンス&エデュケーション研究所の対応

- 令和2年7月豪雨の被害に対するサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 令和元年台風第19号の被害に対するサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 北海道胆振東部地震で被害に対するサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 平成30年7月豪雨の被害に対するサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 大阪府北部の地震被害へのサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 鳥取県中部地域の地震被害へのサイエンス&エデュケーションセンターの対応

- 熊本・大分地域の地震被害へのサイエンス&エデュケーションセンターの対応