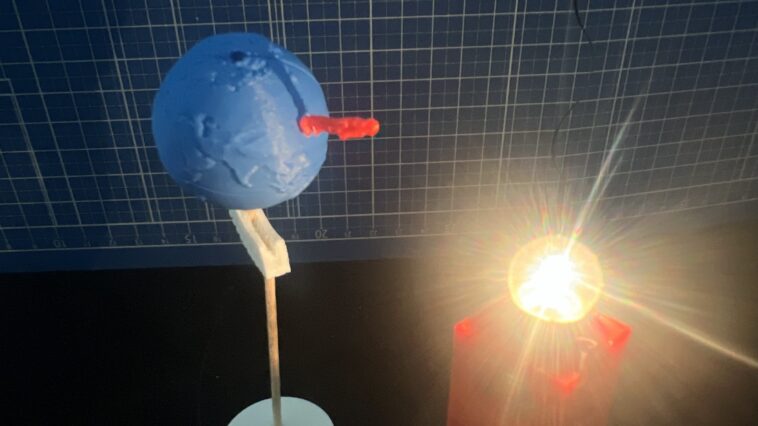

地球

実験レポ 1件

実験レポ 1件

実験レポ 21件

実験レポ 21件

実験レポ 0件

実験レポ 0件

実験レポ 0件

実験レポ 0件

ホームページを全面リニューアルしました。 NEW

トップページをリニューアルし、各教材のカードにコメントを表示しました。

トップページの教材の表示方法をリニューアルしました。

第3学年、「物と重さ」 の授業で使用させていただきました。 当日は、33名の児童が使用し、4種類の物の重さをそれぞれ比較し、種類ごとに物の...もっと見る

TSさん 東京都 教職員 2025年第3学年、「物と重さ」 の授業で使用させていただきました。 当日は、33名の児童が使用し、4種類の物の重さをそれぞれ比較し、種類ごとに物の重さが違うことを調べました。 手で持った重さからはかりで計った重さを予想し、予想よりも重かったり軽かったりすることに驚いている様子も見られました。 実験を通して、物の種類によって重さが大きく異なることを、実感をもって理解することができました。

TSさん

東京都 教職員

2025年

小学校6年 大日本図書p176~「プログラミングを体験してみよう」の単元で プログラミング学習の仕上げとして3学期に実施しました。 ...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2024年児童が楽しんで学習することができました

小学校6年 大日本図書p176~「プログラミングを体験してみよう」の単元で プログラミング学習の仕上げとして3学期に実施しました。 実施後の児童の感想 「街の光などはこのようなプログラミングが使われていると知った」 「自分で装置をつくったから面白かった」 「プログラミングに興味を持てなかったが、少し興味が出た」 「最後に車を作って走らせるのがすごく楽しかった」 など好意的なものばかりでした。 授業者の感想 ・プログラミングを組むのに児童によって差がつきました。 必要なブロックを予め示すことで時間を短縮することできました。 ・マイクロビットの表裏を逆に取り付ける児童がいるので 事前に指導が必要になりました。 ・普段理科に関心が高くない児童も、夢中で車作りをしており 懐中電灯の光が当たったら停止することを通してプログラミングへの 理解を深めていました。

匿名さん

東京都 教職員

2024年

地形模型は、学校の南側を通る青木川が海へと流れ出る様子を学ぶ際に活用しました。その結果、児童は青木川にあるごみや水質汚濁は、海まで流れ出てし...もっと見る

匿名さん 愛知県 教職員 2024年総合的な学習の時間で地形模型図を活用させていただきました

地形模型は、学校の南側を通る青木川が海へと流れ出る様子を学ぶ際に活用しました。その結果、児童は青木川にあるごみや水質汚濁は、海まで流れ出てしまうと気づくことができました。 紙粘土を詰めるときには、型の奥までしっかりと粘土を詰めることができまい児童もいたので、最後に教師が確認をすることで、きれいな模型が完成しました。完成した模型には、川の位置をペンで書き込みました。その際、付属の地図を用意してくださっていたので、容易に書き込むことができました。

匿名さん

愛知県 教職員

2024年

○単元名「電気と私たちのくらし」東京書籍 p.160-163 ・「1電気をつくる」「2電気の利用」「3電気の有効利用」を学習後、以下の内容...もっと見る

HYさん 北海道 教職員 2024年【小学6年】プログラミングで電気を工夫して使おう

○単元名「電気と私たちのくらし」東京書籍 p.160-163 ・「1電気をつくる」「2電気の利用」「3電気の有効利用」を学習後、以下の内容を4時間で実施。 ○学習内容 ①人が近づくと明かりがつく(プログラミング) ・データベースの「観察・実験」に沿って実験 ・暗くなったら(手をかざしたら)明かりがつくライトをつくる ②「4電気を利用した物をつくろう」 ・電気で動く自動車づくり(コンデンサーで動く自動車) ・プログラミングにより、明るくなったら(暗くなったら)走る自動車づくり *データベースにあるプログラムを活用 ○授業の様子 ・一つ一つ説明しながら実験を進めるのではなく、児童が思考錯誤しながら、協力し合って活動する授業を設計した。 ・教師はゴールの提示とデータベースのURLを提示するのみ。子供たちはデータベースから必要な情報を収集し、回路やプログラムを組み立てていた。 ・全員が課題をクリアすることを事前に確認。そのため、互いに学び合う姿が見られた。 ・児童の主体的な活動になるように、活動を見守ったり、一緒に作業を行いながら児童にやり方を教えてもらったり等、適宜支援した。 ・①②の課題をクリア後は、自分でプログラムを組み、互いに紹介し合う等、さらに主体的に学習を進める姿が見られた。

HYさん

北海道 教職員

2024年

小学校6年「生き物と自然」という単元で、植物の光合成や呼吸について、センサーを使って学習することができました。 教科書通りだと、はじめに二...もっと見る

SHさん 長野県 教職員 2023年小学校6年「生き物と自然」での活用例

小学校6年「生き物と自然」という単元で、植物の光合成や呼吸について、センサーを使って学習することができました。 教科書通りだと、はじめに二酸化炭素を多くした袋に植物を入れ、日光に当て数時間すると二酸化炭素が減って酸素が増えている事実から学んでいくのですが、このキットを使うと、袋に入れた小さな葉1枚でも、明るくすると見る見る二酸化炭素を減らしていき、暗くすると見る見る二酸化炭素を増やしていくこと様子がグラフにリアルタイムで描かれていきます。明るさと二酸化炭素の変化を直接比較できるので、子どもたちは光合成や呼吸を意識することができました。 こんなに簡単に、植物の呼吸や光合成の様子を調べられるキットは無いと思います。 ソフトウェアのインストールや、袋に入れた植物とセンサーを動かさないようにすること、光の当て方など、多少コツがいりますが、コツさえつかめれば、誰でもいつでも実験できます。

SHさん

長野県 教職員

2023年

中学校2年生「粒子」を柱とする領域で活用させていただきました。全部で4時間扱いです。 ①原子とは?:分子モデルカードで水素原子、酸素原子、...もっと見る

SUさん 熊本県 教職員 2023年分子模型カードで化学式から分子をつくろう

中学校2年生「粒子」を柱とする領域で活用させていただきました。全部で4時間扱いです。 ①原子とは?:分子モデルカードで水素原子、酸素原子、窒素原子、炭素原子を紹介し、次回組み立てると分子になるということを予告する。 ②分子とは?:「水分子はなぜH2Oというのか」を水の電気分解の実験結果を根拠に生徒がモデルを組み立てながら考える。→同じく「なぜ二酸化炭素はCO2というのか」をモデルを組み立てながら考える。その後、残ったカードを用いてあと4種類の分子をつくる。この作業を通して、原子が組み合わさって分子になることと、分子をつくるときには規則性があることに生徒が気づき、そのことを全体で共有する。 ③化学式から分子をつくる:中学校の学習範囲をこえてしまうが、有機物をつくってみることに挑戦してみる。 はじめに化学式のつくりかたを説明した後、逆に化学式から分子をつくってみようという授業展開で行った。最後はC3H?にしたら、C3H8(プロパン)だけでなく、C3H6やC3H4などを発想した生徒もいた。 このような作業を通して、原子・分子の基礎的な理解が深まったと考えられる。お茶大の先生方に感謝です!

SUさん

熊本県 教職員

2023年

ブルーミントン日本語補習校が実施するオンライン理科実験特別授業の単元の一つとして受講を希望する、近隣5州の補習授業校に通う生徒を対象にお茶の...もっと見る

MKさん 教職員 2023年植物の呼吸と光合成について

ブルーミントン日本語補習校が実施するオンライン理科実験特別授業の単元の一つとして受講を希望する、近隣5州の補習授業校に通う生徒を対象にお茶の水女子大学の先生方がオンラインで授業を実施くださいました。授業の前には、植物は光合成により二酸化炭素を吸収するのみだと思っていた生徒がほとんどでした。しかしこの装置をもちいた実験を通じて植物も動物や微生物同様に呼吸をしていることをディスプレー上に随時表示される二酸化炭素濃度測定数値とグラフから理解できたようです。米国ではスクラッチなどをもちいたプログラミング教育が日常的に行われているため、スクラッチで書かれたプログラムが紹介された瞬間にみな興味深そうに見ていたのが印象的でした。本装置を用いてそれぞれが自分たちで選んだ植物材料を用いて自由研究として実験をしてみたいという希望が生徒たちからだされました。そこで特別に自由研究の成果発表の時間を別途設定する事にしました。こうして授業から3週後に設定した成果発表の時間には、ネギ、キュウリ、フルーツなどさまざまな植物材料を用いて測定した結果が発表されました。それぞれの発表に対して生徒間での質問やコメントなどが出されるなど本装置を用いて対話的かつ主体的な学習を通じてより深い学びが実現できました。

MKさん

教職員

2023年