単元

身の回りの生物

目標

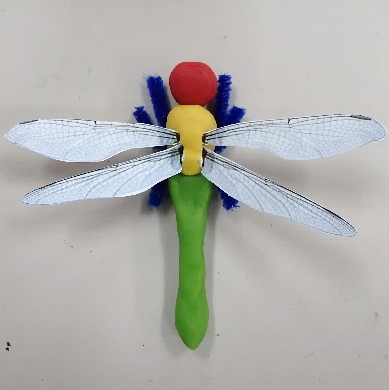

昆虫の体のつくりに着目し、複数の種類の昆虫の体のつくりを比較し、模型を組み立てる活動を通して、成虫の体は、頭、胸、腹の3つの部分からできていることなど体のつくりの特徴を捉えることができる。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| 小麦粘土 | 10色入りカラーこむぎねんど(ダイソー)など | 3色 |

| つまようじ | 2本 | |

| モール | 100円均一ショップのモールセット | 2-3本 |

| はねの台紙 | 1枚 | |

| ハサミ | ||

| 教科書や図鑑 | ||

| タブレット端末など |

観察・実験:

指導計画表:

| 1 2 | 【いろいろな昆虫の体のつくりを調べて、昆虫の体のつくりをまとめる】 身近な昆虫(例えばアリ)の観察を通して、野外にいる昆虫への興味関心を高め、昆虫の体のつくりの共通点や差異点をあげられるようにする。 |

| 3 | 【トンボやバッタの育ち方】 トンボやバッタなどの幼虫を飼育して、成虫になるまでの過程について理解を深める。 |

| 4 | 【不完全変態と完全変態の比較】 不完全変態の昆虫(例えばトンボやバッタ)と完全変態の昆虫(例えばチョウ)の育ち方を比較して、昆虫の育ち方の違いについてまとめる。 |

| 5 6 | 【昆虫のすみか】 どんなところに昆虫がいるか話し合い、校庭や、近くの公園などで昆虫を探して、食べものとすみかの関係について考える。 |

| 7 本時 | 【昆虫について学習したことをまとめる】 自分の知っている昆虫や、飼育した昆虫を思い出してみる。 体のつくり、肢や翅の付き方、数を思い出してみよう。 ⇒粘土等を利用して昆虫模型を作る。 |

豆知識:

- 教科書や図鑑以外に以下のICT関連教材も活用できる。 ・ものすごい図鑑(NHK for school) http://www.nhk.or.jp/school/sukudo/zukan/ 画面上で、昆虫を自由に回転させたり、拡大・縮小させたりして観察することができるデジタル図鑑。それぞれの昆虫についての豆知識も豊富(2018年10月現在、トノサマバッタ、オニヤンマ、クマバチ、ハンミョウ、カブトムシ、モンシロチョウが閲覧可能)。 ・Actioforma KOS(無料アプリ) 生物分野を中心とした理科教育関連の3Dコンテンツ・映像・画像を提供するアプリ(2018年10月現在、iOSのみ対応)。 昆虫の頭、胸、腹を色分けして表示させることもできる。 赤青メガネを使って立体的に観察することも可能。 ・簡易昆虫標本をつくる方法。 UVレジン(100円均一などで入手可能) オリジナルのアクセサリーを作るための樹脂素材。アリやセミなどの乾燥した昆虫を、型に入れて封入したりコーティングしたりして、自然光をあてて樹脂を固める。長期保存・観察が可能。

授業終了後に昆虫の体をねんどでつくりましたが、ほとんどの児童は正確に再現できました。授業の前に昆虫づくりをし、授業後に、それを確認し、間違え...もっと見る

KAさん 東京都 教職員 2025年昆虫の体

授業終了後に昆虫の体をねんどでつくりましたが、ほとんどの児童は正確に再現できました。授業の前に昆虫づくりをし、授業後に、それを確認し、間違えたところを修正する方法の方が児童の理解が深まるように感じました。ねんどの色が三色になっていて、頭・胸・腹に分けて使えるのが大変良かった。児童はできた昆虫模型をパソコンんで写真に撮り、チャック式ビニール袋に入れて大事そうに持ち帰っていました。

KAさん

東京都 教職員

2025年

教えていただいたように、まずは自分たちて作らせてみると、意外に昆虫の特徴が捉えられていないことに気づかされました。教科書やものすごい図鑑等を...もっと見る

匿名さん 熊本県 教職員 2025年昆虫模型

教えていただいたように、まずは自分たちて作らせてみると、意外に昆虫の特徴が捉えられていないことに気づかされました。教科書やものすごい図鑑等を活用し、昆虫の体のつくリについて復習した後、再度作らせました。子供たちは、「わあーおしかったな!足だけ違った!」「体は3 つに分かれているんだった... 」「羽って4 枚だったんだあ」といろんな気づきがありました。写真はロイロノートに画像や気づきを書かせたものです。とても楽しい資料あリがとうございました。

匿名さん

熊本県 教職員

2025年

・実物はどうだっけ?と迷うことで、写真映像を視点をもってじっくりと見ることができそうでよい。見たくなる。 ・それでもやはり、実物を見ること...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2025年・実物はどうだっけ?と迷うことで、写真映像を視点をもってじっくりと見ることができそうでよい。見たくなる。 ・それでもやはり、実物を見ることを大切にしたい。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

導入と単元末のまとめで、思考の高まりを比べるのもよいと思いました。

匿名さん 東京都 教職員 2025年導入と単元末のまとめで、思考の高まりを比べるのもよいと思いました。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

一度作ることで、実際はどうなるを見てみたくなるので、意欲的に取り組めると思う。 単元の最後に使いたい。

匿名さん 東京都 教職員 2025年一度作ることで、実際はどうなるを見てみたくなるので、意欲的に取り組めると思う。 単元の最後に使いたい。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

ノートに図を描くだけでなく、立体模型を実際に作成することで、昆虫の体のつくりをしっかりと理解することができると感じた。解説していただいたが、...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2025年ノートに図を描くだけでなく、立体模型を実際に作成することで、昆虫の体のつくりをしっかりと理解することができると感じた。解説していただいたが、甲虫やカマキリなどのように頭・胸・腹の区別が難しいものを理解することは模型を通してもやはり難しさを感じる。 虫と触れ合った経験が少ない児童も多く、実際に動いている虫を数多く見ることも大切だと思う。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

導入時とまとめの時にそれぞれつくらせて、比較させるのも面白いと思う。

匿名さん 東京都 教職員 2025年導入時とまとめの時にそれぞれつくらせて、比較させるのも面白いと思う。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

この教材ならば、虫が苦手な子供でもトライできます。写真を見るのも嫌だという子がいます。

匿名さん 東京都 教職員 2025年この教材ならば、虫が苦手な子供でもトライできます。写真を見るのも嫌だという子がいます。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

お茶大からいただいた粘土の昆虫模型セットを授業で使ってチョウやトンボを作りました。自分でつくってみると、頭からあしが出ていたりすることがあり...もっと見る

匿名さん 岩手県 教職員 2022年昆虫模型を授業で活用

お茶大からいただいた粘土の昆虫模型セットを授業で使ってチョウやトンボを作りました。自分でつくってみると、頭からあしが出ていたりすることがあり、手を動かしてつくるという活動は大事だな、と感じました。

匿名さん

岩手県 教職員

2022年

一人一つで模型を作ることで、形を立体的に認識して取り組むことができていたと思います。子どもたちにとっては、体のつくりは理解していても、「こ...もっと見る

甲佐町立乙女小学校さん 熊本県 教職員 2021年2021年6月 昆虫模型

一人一つで模型を作ることで、形を立体的に認識して取り組むことができていたと思います。子どもたちにとっては、体のつくりは理解していても、「こんなものを作るといい」という具体的なイメージが難しかったようです。見本を示すと答えがすぐ出てしまうことも考えられ、どこまでを取り上げて説明したらよいか悩みました。 しかし、1人1つの模型を作成することでワクワクして取り組んでいましたし、理解も深まったように感じています。

甲佐町立乙女小学校さん

熊本県 教職員

2021年

3年理科「こん虫調べ」の単元のまとめで利用させていただきました。本単元では、飼育、観察、デジタル教材の使用、モデル図に表わして昆虫の体のつく...もっと見る

匿名さん 北海道 教職員 2019年教材の提供ありがとうございました

3年理科「こん虫調べ」の単元のまとめで利用させていただきました。本単元では、飼育、観察、デジタル教材の使用、モデル図に表わして昆虫の体のつくりを学ぶ学習を終え、十分な理解を図った上で、単元のまとめに入りました。ノートにモデル図を書き表す学習では、クラスの大半の子が正しく描くことができていたのですが、粘土を使って立体的に表すとなると、多くの子が足の生え方や羽の向き等を間違えてしまいました。それを修正していく過程で、子供たちの学びがより深いものとなりました。楽しく理解を深められ、とてもよい教材でした。2クラス分の教材を提供していただき、ありがとうございました。

匿名さん

北海道 教職員

2019年

昆虫をとりに行けず、教科書での学習になってしまう・・・。模型をつくることで体のつくりが分かりやすい!しかも安い!

匿名さん 北海道 教職員 2019年昆虫をとりに行けず、教科書での学習になってしまう・・・。模型をつくることで体のつくりが分かりやすい!しかも安い!

匿名さん

北海道 教職員

2019年

体の芯に使う、つまようじにねん土をくっつけたり、さしたりするのに苦労している子がけっこういました。

匿名さん 岡山県 教職員 2019年体の芯に使う、つまようじにねん土をくっつけたり、さしたりするのに苦労している子がけっこういました。

匿名さん

岡山県 教職員

2019年

3年の昆虫の体とつくりは、すぐ作れそうなのでいいなと思いました。実際に授業で使ってみたいです。

匿名さん 岩手県 教職員 2017年3年の昆虫の体とつくりは、すぐ作れそうなのでいいなと思いました。実際に授業で使ってみたいです。

匿名さん

岩手県 教職員

2017年