単元

植物の発芽,成長,結実

目標

花粉の形や大きさの特徴を捉えることができ、花粉が運ばれて受粉するしくみを考えることが出来る。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| いろいろな花 | ||

| 簡易プレパラート台 | 工作用紙 | |

| セロハンテープ | ||

| 顕微鏡 | ハンディ顕微鏡(レイメイ藤井)など |

観察・実験:

豆知識:

- 受粉の方法によって風媒花、水媒花、動物媒花などに分類できる。花粉は受粉方法に適した形状をしている。

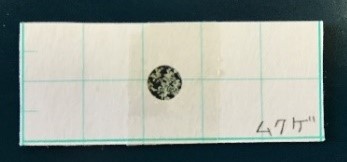

- 風媒花:やや小さめ、ほぼ球形、粘着性・突起・凹凸なし、数が多い (例)スギ花粉

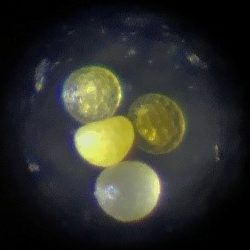

- 動物媒花(虫媒花、鳥媒花):大きさ・形は様々、粘着性・突起・凹凸があることが多い、風媒花に比べ数は少ない。

- ヒルガオ科(アサガオ)、アオイ科(ムクゲ)、ユリ科(ヒガンバナ)などは花粉が大きく観察しやすい。

本サイトで紹介されているタブレット顕微鏡、レーウェンフック顕微鏡、ハンディ顕微鏡、さらには実体顕微鏡や光学顕微鏡を用いて様々な植物の花粉を観...もっと見る

MKさん 海外 教職員 2022年さまざまな顕微鏡を用いた花粉の観察

本サイトで紹介されているタブレット顕微鏡、レーウェンフック顕微鏡、ハンディ顕微鏡、さらには実体顕微鏡や光学顕微鏡を用いて様々な植物の花粉を観察しました。今回はこの時期に開花がみられたサクラ、リンゴ、ファストプラントおよびアマリリスの花粉を観察しました。また本サイト「花粉管の伸長」で紹介されている方法で一定期間花粉を糖を含む寒天の上においたのち観察してみました。サクラ、アマリリスでは花粉管が伸長していく様子も確認でき生徒たちにとっては驚きだったようです。これから当地では裸子植物の花粉がつくられはじめる時期になってくることもあり、年間を通じて継続して様々な季節に開花がみられる植物の花粉の観察をつづけてみようと考えています。アメリカ中西部の当地でも花粉アレルギーは大きな問題になっていて生徒たちの半数以上はなんらかの花粉にアレルギーをもっています。花粉アレルギーを通じて花粉は生徒たちにとって身近なものですので、これを機会に花粉を通じて開発が可能な教材開発にもつとめてみようと思っています。

MKさん

海外 教職員

2022年

特に難しいところはありませんでした。時間が短縮できて良かったです。

匿名さん 岡山県 教職員 2019年特に難しいところはありませんでした。時間が短縮できて良かったです。

匿名さん

岡山県 教職員

2019年

簡単に説明をしただけで、後は子どもたちで考えながら使っていました。実際に自分でプレパラートを作り、観察することで、けんび鏡の使い方や新しい発...もっと見る

匿名さん 岡山県 教職員 2019年簡単に説明をしただけで、後は子どもたちで考えながら使っていました。実際に自分でプレパラートを作り、観察することで、けんび鏡の使い方や新しい発見体得できてよかったです。

匿名さん

岡山県 教職員

2019年