単元

流れる水のはたらき

目標

流れる水の速さや量に着目して、それらの条件を制御しながら、流れる水の働きと土地の変化を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| 黒土+川砂(1:1) | 3L | |

| 水 | 2L程度 | |

| プラスチック段ボール | 縦65㎝、横30㎝ | 1枚 |

| ペーパータオル | 数枚 | |

| ビニルテープ | 2枚 | |

| つまようじ | 数本 | |

| ペットボトル500mL | 3本 | |

| バット | 縦40㎝、横30㎝ | 1個 |

| ペットボトル2L | 土台用 | 1本 |

| ダブルクリップ | 2個 | |

| ビニル紐 | 70㎝程度 | |

| バケツ | 1個 | |

| シャベル | 1個 | |

| はさみ | 1個 | |

| 雑巾 | 数枚 | |

| タブレットPC | 1台 |

観察・実験:

指導計画表:

| 1 | 川の上流、中流、下流の様子を見ることで、問題を見出す ○問題作りのための事象提示例 ○川の上流・中流・下流の様子を写真や映像で見て、気付いたことや疑問に思ったことを出し合い、問題作りにつなげる。 ○問題「川の流れる場所によってどのようなちがいがあるのだろうか」 |

| 2 | ○各自学習シートに、川幅・土地のかたむき・川原の石の様子・水の流れる速さに分けて、表にする。 |

| 3 | ○クラスで拡大した表にまとめ、それをもとに考察し、結論を導く。 結論「上流では水の流れが速く、川はばはせまく、角ばった大きな石が多く見られる。下流では流れがゆるやかで、川原は広く、丸くてちいさな石が多くみられる」 |

| 4 | ○前時の考察の中から、または浸食されているところや土や石が運搬されているところや土や石が体積されている写真や映像をみて、問題につなげる。 |

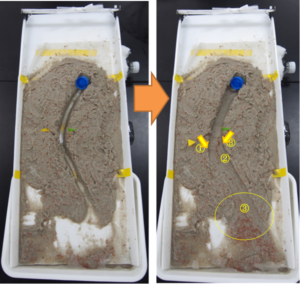

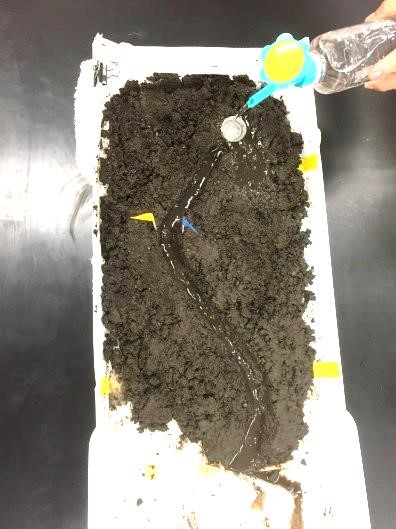

| 5 | ○問題「流れる場所によって川や川原の様子がちがうのはどうしてだろうか」 ○教師提案実験・・・実験方法は前項を参照。 ○予想を書く(絵や図でも可)。 実験1 班ごとに流水実験を行う・・・実験方法は前頁を参照。 タブレットPCで水の流れる様子を撮影(後で確認可)。 |

| 6 | ○各自が結果から考察する。 ○考察から「水を多く流すとどうなるのだろう?」などを取り上げ実験2につなげる。 ・・・出てこない場合は教師が水の量を増やすとどうなるか提案し、実験2につなげる。 |

| 7 | 実験2 班ごとに水の量を多くして流水実験を行う・・・実験方法は前頁を参照。 (タブレットPCで水の流れる様子を撮影) ○実験1、2 から結論を各自が考え、クラスで結論を導き出す。 結論「流れる水には地面をけずる(しん食)や土や石を運ぶ(運搬)や土や石をつもらせる(たい積)働きがある」「流れる水の量が多いと侵食、運搬、たい積の働きが大きくなり、土地の様子が大きく変わる」 |

| 8 ~ | 川による災害や川による災害への備えの写真や映像を見ることで問題を見出す ○問題① 「川の水が増えることで、どのような災害が起きているのだろうか」 ○各自で調べたことをまとめる。 ・タブレットで川による災害(台風・梅雨・局地的豪雨・雪解け等)について調べる。 |

| 11 | ○問題② 「川による災害を防ぐための工夫について調べよう」 ○各自で調べたことをまとめ、発表する。 |

| 12 | ○問題③ わたしたちの地域の川を観察に行こう・・・地域に川があれば実行しよう。 ○学んだことを確かめよう。 |

豆知識

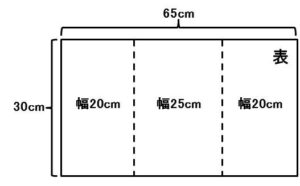

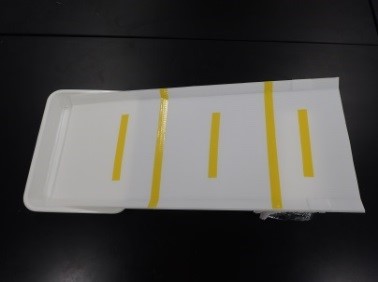

プラスチック段ボール式流水実験装置のつくり方プラスチック段ボール(縦65cm、横30cm)を用意し、下図の点線の箇所に切れ込みを入れる。

ビニル紐を通したダブルクリップを使って、プラスチック段ボールの両端を止めることで、より泥水がこぼれにくくなる。

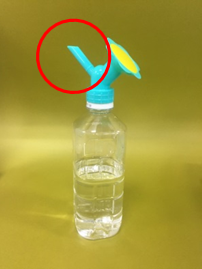

ビニル紐を通したダブルクリップを使って、プラスチック段ボールの両端を止めることで、より泥水がこぼれにくくなる。 ペットボトルを使って水を流す場合、ペットボトルの口に取り付けできる水差し等を使うと、より安定して水を流すことができる。100円ショップなどで購入可能。

ペットボトルを使って水を流す場合、ペットボトルの口に取り付けできる水差し等を使うと、より安定して水を流すことができる。100円ショップなどで購入可能。 流水実験はプラスチック段ボールの板以外にもプランターの受け皿や花壇に作った尾根などでも実験できる。「理科ねっとわーく」・「NHKforスクール」・「デジタル教科書」などインターネットが活用できる。ペットボトルキャップの下部は、決壊しやすいため少し高く土を盛るとよい。

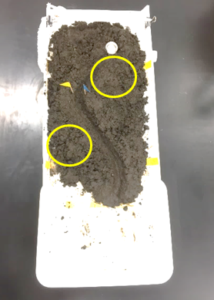

流水実験はプラスチック段ボールの板以外にもプランターの受け皿や花壇に作った尾根などでも実験できる。「理科ねっとわーく」・「NHKforスクール」・「デジタル教科書」などインターネットが活用できる。ペットボトルキャップの下部は、決壊しやすいため少し高く土を盛るとよい。 珪(けい)砂(さ)という、主に石英の粒からなる砂を使うと、より浸食・運搬・堆積の現象が確認しやすくなる。土に比べ、浸食がおこり易いため、底が見える程度まで溝をつくり、緩やかな道をつくるとよい。水は少量をゆっくりと流すとよい。写真は、珪砂6号(30kg 2400円程度)。「運搬」を確認しやすくするために、大きめの粒としてカラーサンドを混合するとよい。写真のカラーサンドは、新東陶料株式会社「R202」(1kg 500円程度)。準備:珪砂6号 3kg、カラーサンド(2.4mm~0.5mm)100g、水 400mLを混合し、土の代わりとする。※注意! 珪砂が目や口に入らないように気をつけて実験をしましょう。実験後は手を洗いましょう。もし目に入ってしまった場合、すぐに水で洗い流しましょう。もし口に入ってしまった場合、すぐに吐き出し、口をすすぎましょう。

珪(けい)砂(さ)という、主に石英の粒からなる砂を使うと、より浸食・運搬・堆積の現象が確認しやすくなる。土に比べ、浸食がおこり易いため、底が見える程度まで溝をつくり、緩やかな道をつくるとよい。水は少量をゆっくりと流すとよい。写真は、珪砂6号(30kg 2400円程度)。「運搬」を確認しやすくするために、大きめの粒としてカラーサンドを混合するとよい。写真のカラーサンドは、新東陶料株式会社「R202」(1kg 500円程度)。準備:珪砂6号 3kg、カラーサンド(2.4mm~0.5mm)100g、水 400mLを混合し、土の代わりとする。※注意! 珪砂が目や口に入らないように気をつけて実験をしましょう。実験後は手を洗いましょう。もし目に入ってしまった場合、すぐに水で洗い流しましょう。もし口に入ってしまった場合、すぐに吐き出し、口をすすぎましょう。 ① けずられている→しん食② けずったものを押し流している→運ぱん③ 流れてきたものが積もっている→たい積

① けずられている→しん食② けずったものを押し流している→運ぱん③ 流れてきたものが積もっている→たい積

本校でもプラスチックダンボール式流水実験装置を使っていて、ドロ遊びにならず実験できた。傾斜をペットボトルでつけるのはなるほどど思った。

匿名さん 東京都 教職員 2025年本校でもプラスチックダンボール式流水実験装置を使っていて、ドロ遊びにならず実験できた。傾斜をペットボトルでつけるのはなるほどど思った。

匿名さん

東京都 教職員

2025年

とてもわかりやすかった。砂場だと、別の活動に気を取られてしまう児童もいるため、理科室でできてよかった。

匿名さん 教職員 2023年とてもわかりやすかった。砂場だと、別の活動に気を取られてしまう児童もいるため、理科室でできてよかった。

匿名さん

教職員

2023年

2年前も本教材を使っているところを拝見したが、ビニールテープや、ひも付きクリップなど、使いやすさがブラッシュアップされていた。 子ども...もっと見る

HOさん 北海道 教職員 2022年前回よりもバージョンアップしている

2年前も本教材を使っているところを拝見したが、ビニールテープや、ひも付きクリップなど、使いやすさがブラッシュアップされていた。 子どもたちの印象にも残ったようで、実験装置が関連するテストの内容はほぼ全員が正答できていた。 使用後の土砂についての扱いに少々悩んだが、100均でバケツを購入し、来年も使えるように、班ごとに保管することにした。 なお、水を流す位置を端ぎりぎりにしすぎると、後ろに漏れていってしまうので、ある程度余裕を持たせたほうが良い。

HOさん

北海道 教職員

2022年

凄く分かりやすかったのでも楽しかった。

やみいさん 千葉県 学生 2022年凄く分かりやすかったのでも楽しかった。

やみいさん

千葉県 学生

2022年

いつもは屋外で実験をしていましたが、平成30年北海道胆振東部地震の後、お茶の水女子大学さんより教材の支援をしていただき、昨年度に続き今年度も...もっと見る

安平町立追分小学校 5年生担任さん 教職員 2020年実験を実施して

いつもは屋外で実験をしていましたが、平成30年北海道胆振東部地震の後、お茶の水女子大学さんより教材の支援をしていただき、昨年度に続き今年度もいただいた教材で実施しました。今年度は、大学から先生がいらしてくれたので、担任とT2という形で授業を実施しました。1コマ目は、水の量を変えた実験を4班で行いました。2コマ目は、実験用スタンドを用いて傾斜を変えた実験をしました。ここでは、時間短縮のため、2班で1実験とし、班ごとに傾斜の角度を変え、実験の様子を観察しました。それぞれがタブレット端末を用いて記録を行いながら、変化を観察しました。各班に一つの実験機材が当たったため、間近で変化を観察することができました。砂が削れたり流れたりしている様子を見て、「激しい!」「どんどん削れてる!」といった歓声があがっていました。タブレットで動画記録をすることで、自分達で見返し、変化を言葉でまとめることに役立っていました。

安平町立追分小学校 5年生担任さん

教職員

2020年

前時までに、水の働きについて実験を通して考え、気づきを洗い出しました。そこで、働きの決め手になる「流れる水の速さ」を変える条件として、「水の...もっと見る

長野市立三本柳小学校さん 教職員 2020年流水実験

前時までに、水の働きについて実験を通して考え、気づきを洗い出しました。そこで、働きの決め手になる「流れる水の速さ」を変える条件として、「水の量」と「角度」がでたため、プラスチック段ボール上の土に2本の川をつくり、それぞれの条件を変えて実験を行いました。写真は、角度の実験の様子です。土に川砂を加えて実験したことで、運搬や堆積の変化がより見やすくなりました。子どもたちの気づき・感想としては、「砂はゆるやかな方はすべてにたまり、急な方は下にたまった」「急にするだけで川はばがたくさん広がったりしてびっくりした」などがありました。

長野市立三本柳小学校さん

教職員

2020年

実験セットを貸していただき、流水実験を実施しました。プラスチック段ボールの上に、班ごとに土を盛って川をつくり、両サイドに旗を立てて水を流しま...もっと見る

北区立滝野川小学校 5年生担任さん 教職員 2020年流水実験を実施して

実験セットを貸していただき、流水実験を実施しました。プラスチック段ボールの上に、班ごとに土を盛って川をつくり、両サイドに旗を立てて水を流しました。水の量と、川の傾斜の角度を変えて、2回に分けて実験をしました。授業では、タブレット型端末を使って、実験の様子を班ごとに記録し、水を流した時の変化を何度も確認して結果をまとめました。子どもたちは、「洪水はこうやって起きるんだ」と実感を伴った発見をしていました。特に、浸食作用がよく分かったようでした。道具が簡単で良かったのですが、砂の後処理が大変に感じました。来年度は、実験セットの材料を購入して作成し、実験する予定です。

北区立滝野川小学校 5年生担任さん

教職員

2020年

「かたむきを変えたい」「他の土ならどうなる?」など、いろんな変えたい条件が子どもたちから出てきましした。 大変ありがたいです。来年度も引き...もっと見る

匿名さん 岡山県 教職員 2019年「かたむきを変えたい」「他の土ならどうなる?」など、いろんな変えたい条件が子どもたちから出てきましした。 大変ありがたいです。来年度も引き続き使えるので助かります。(片付けもコンパクト) 結果もはっきり分かり、どの子も理解できていました。

匿名さん

岡山県 教職員

2019年

流れる水のはたらきの3要素や削られ方がわかるキットで子の準備も簡単にできたのでよかった。同じキットで何度も使うと土がどろになってしまいできな...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年流れる水のはたらきの3要素や削られ方がわかるキットで子の準備も簡単にできたのでよかった。同じキットで何度も使うと土がどろになってしまいできなくなってしまったので2セットを比較、もしくはかわきやすいものはあるか が気になる

匿名さん

東京都 教職員

2019年

この折りまがっているところが、水にたえきれずに、たおれてしまい、そこから、水が流れてしまいました。そこが少し使いにくいと思いました。 ...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年この折りまがっているところが、水にたえきれずに、たおれてしまい、そこから、水が流れてしまいました。そこが少し使いにくいと思いました。 実験道具を使った方がとても分かりやすくてよかったです。土が水をふくみすぎると、土をまぜたりして調整するのが難しそうでした。砂場よりも、一班に1つ用意してじっくりと確認することができたのがよかったです。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

授業、無事終わりました。やはり、プラスチックの板が効果的なのと、ペットボトル キャップがいいですね。また、500CCのペットボトル1本と...もっと見る

甲佐町立乙女小学校さん 熊本県 教職員 2019年2019年10月 流れる水のはたらき

授業、無事終わりました。やはり、プラスチックの板が効果的なのと、ペットボトル キャップがいいですね。また、500CCのペットボトル1本とか2本というのもわかり やすい。水を受けるトレーから、水がこぼれたら大変と思って、ぞうきんを入れまし た。おかげで、こぼれませんでした。 子どもたちは、とても楽しかったらしいです。よかったよかった。

甲佐町立乙女小学校さん

熊本県 教職員

2019年

単元をひと通り学習した後でしたので、川の作り方や水の流れ方に各班工夫が見られ、学びになりました。土の処理が大変そうでしたが、班の協力を見るこ...もっと見る

匿名さん 岩手県 教職員 2019年単元をひと通り学習した後でしたので、川の作り方や水の流れ方に各班工夫が見られ、学びになりました。土の処理が大変そうでしたが、班の協力を見ることができました。 また来年利用できる教材ですので、大変助かります。

匿名さん

岩手県 教職員

2019年

とても使いやすかった。土もうまいぐあい流れていった。視点を与えず 様々な気づきを出させる…というねらいだったけれど、気づいてほしいことがあま...もっと見る

匿名さん 熊本県 教職員 2019年とても使いやすかった。土もうまいぐあい流れていった。視点を与えず 様々な気づきを出させる…というねらいだったけれど、気づいてほしいことがあまり出なかった部分もあり、このクラスの場合は視点を与えた方が良かったのかな…と反省。しかし翌日 流したあとの土をそのまま利用できるので便利だった。

匿名さん

熊本県 教職員

2019年

土が乾いていると、思ったとおり(川すじ)に流れないので、粘土で川をつくってその上に土をかぶせたらどうでしょう

匿名さん 岩手県 教職員 2018年土が乾いていると、思ったとおり(川すじ)に流れないので、粘土で川をつくってその上に土をかぶせたらどうでしょう

匿名さん

岩手県 教職員

2018年

土をのせるだけで簡単に実験することができ、やってみたい。

匿名さん 岩手県 教職員 2018年土をのせるだけで簡単に実験することができ、やってみたい。

匿名さん

岩手県 教職員

2018年