単元

電流の働き(乾電池の数とつなぎ方)

目標

乾電池の数やつなぎ方を変えると、豆電球の明るさやモーターの回り方が変わることがわかる。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| 回路カード | 1 | |

| 豆電球部品(1.5V) | 1 | |

| モーター部品 | 1 | |

| 導体部品 | 2 | |

| 電池部品 | 2 |

観察・実験:

| 題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

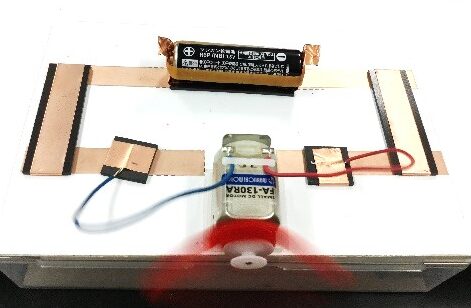

| 1. |

1個の電池で豆電球に明かりをつけたり、モーターを回したりする。 ※点灯しない場合、銅はくテープどうし、銅はくテープと豆電球とがきちんと接触しているか確認する。 |

|

|

| 2. | 2個の電池を直列つなぎや並列つなぎでつなぎ、豆電球に明かりをつけたり、モーターを回したりし、①と比べる。 |

|

|

| 3. | 結果を記録する。 |

指導計画表:

| 2-1 | 予想 モーターをもっと速く回したり、豆電球をもっと明るくしたりするにはどうすればよいか、予想する。また2個の乾電池のつなぎ方を考える。 |

| 2-2 | 実験2 モーターをもっと速く回したり、豆電球をもっと明るくしたりするには、どうすればよいか? 〇結論 「2個の乾電池を直列つなぎにすると、モーターは速く回り豆電球は明るくなる。 並列つなぎのときは、1個の乾電池のときと変わらない。」 |

| 2-3 | 実験3 簡易検流計で回路を流れる電流の大きさを調べる。 ○結論 「2個の乾電池のつなぎ方によって、流れる電流の大きさが変わる。電流の大きさが変わると、回路にあるモーターの回る速さや豆電球の明るさが変わる。」 |

注意事項:

① 乾電池だけの回路(ショート回路)を作らないように注意する。(特にアルカリ電池の場合)乾電池が発熱しやけどすることがある。② 穴が開いた箇所を埋めるように、豆電球やモーターなどの電気部品を置くと回路ができる。穴がない箇所に置いた場合、その電気部品に電流が流れない。この場合、豆電球の明るさやモーターの回る速さは、正しく捉えられないので注意する。

4年生の回路の単元でいただいた回路カードセットを授業で活用しました。気をつけることとして、黒い磁石(銅テープがついた導体部品)が電池ソケット...もっと見る

匿名さん 岩手県 教職員 2022年回路カードを授業で活用

4年生の回路の単元でいただいた回路カードセットを授業で活用しました。気をつけることとして、黒い磁石(銅テープがついた導体部品)が電池ソケットの底の磁石に張り付くと、銅テープが連結してショート回路になる事が分かりました。その点に気をつけて実験をしました。3年生の電気の単元でも使ってみたいと思います。

匿名さん

岩手県 教職員

2022年