単元

物の溶け方

目標

物が水に溶ける量や様子に着目して、水の温度や量などの条件を制御しながら、物の溶け方の規則性を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

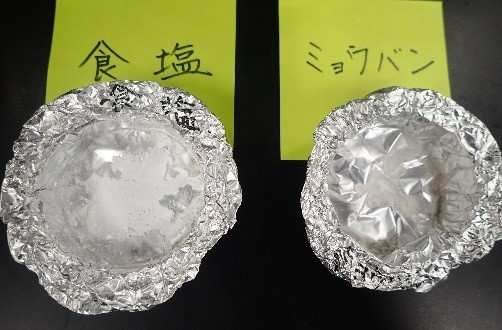

| 食塩・ミョウバン | 各200g | |

| 200mLポリビーカー | 4 | |

| 100mLメスシリンダー | 1 | |

| 500mL洗瓶 | 1 | |

| その他の材料は資料を参照 |

観察・実験:

豆知識:

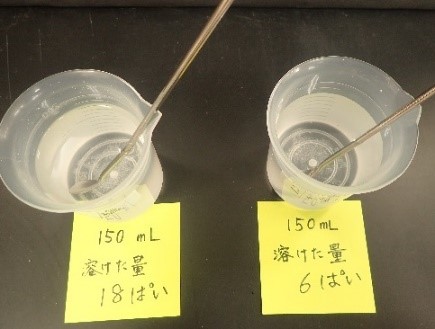

- ①シュリーレン現象とは、「透明な媒質の中で場所により屈折率が違うとき、その部分にしま模様やもや状の影が見える」現象。砂糖や食塩などの結晶を水中に入れて放置するなど、溶質の濃度が大きく異なる2種類の水溶液を混合したときに発生するもやのようなゆらぎ。等幅の縞模様が背景にあることで、観察しやすくなる。

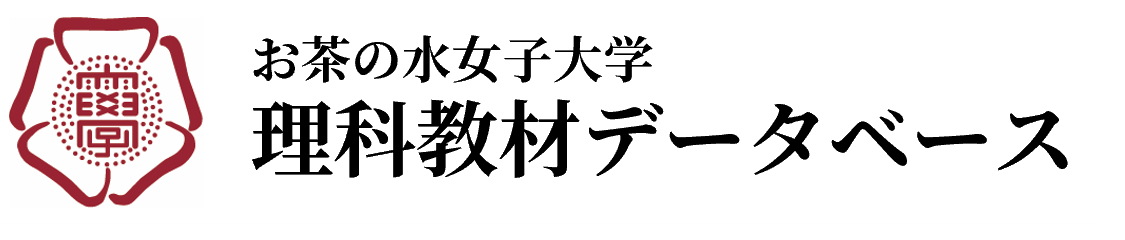

- ②さじを使って、すり切り何杯溶けるかで、物が溶ける量を調べる際、すり切り1杯の食塩やミョウバンの重さをあらかじめ量っておくと、物が溶ける量を、おおまかな重さで確かめることができる。

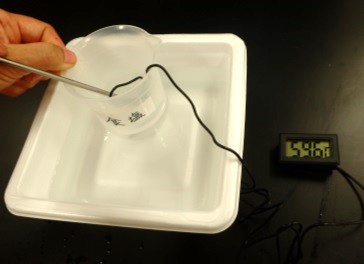

- ③ミョウバン(硫酸カリウムアルミニウム・12水和物)→ 食品添加物、染色剤や防水剤、消火剤、皮なめし剤、沈殿剤などに使われる(具体例 茄子の漬物の紫色を保つ、ミョウバン水で体臭予防など)、水溶液になると弱酸性 *現在はミョウバンを使用する教科書が多くなってきている。 ホウ酸 → 3%水溶液で目の洗眼液、ゴキブリ駆除剤(ホウ酸団子)、殺菌剤・殺虫剤・医薬品・難燃剤などに使われる。

- ④ホウ酸よりミョウバンの方が水の温度を上げたとき、溶ける量が多くなり、食塩との違いが分かりやすい。

- ⑤ろ過とは、ろ紙などを使って固体と液体を分けることをいう。通常は、ろうと台を用いてろうとを固定するが、アルミホイルと100円ショップのろうとを使って、使用することもできる。アルミホイルをビーカーにかぶせ、ろうと先端がビーカーに当たる位置でろうとを差し込み、ろうとの先の切り口の長い方をビーカーに当てる。

- ⑥実験6の蒸発実験では安全めがねが必要だが、実験用ガスコンロの火を1の弱火にすれば、ほとんど飛び散ることは無い。時間はかかるが、自然蒸発でも結果は得られる。 自然蒸発 ⇒ 口が広くて浅い容器に水溶液を入れ、風通しがよく、日光のよく当たる場所に置く。

- ⑦海水から塩を取り出す方法はインターネットで検索すれば動画で簡単に知ることができる。

ミョウバンの粒の大きいのものは溶けにくいので、水に溶けていないのか、溶け残りなのかがわかりにくい。 一度、乳鉢ですりつぶすと良いです。

匿名希望さん 大阪府 教職員 2022年ミョウバンの粒の大きいのものは溶けにくいので、水に溶けていないのか、溶け残りなのかがわかりにくい。 一度、乳鉢ですりつぶすと良いです。

匿名希望さん

大阪府 教職員

2022年