単元

生命の連続性

目標

生物の成長と殖え方に関して、植物の花粉管の伸長の観察等を通じて、植物の生殖の過程を理解することができる。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| ホウセンカ等の花粉 | ||

| 寒天 | ||

| 砂糖 | ||

| 精製水 | ||

| 顕微鏡 | タブレット顕微鏡など |

観察・実験:

指導計画表:

| 1 | 花粉のはたらきを考え,受粉の有無で実のでき方がどうなるかを調べる実験を行う。 ・めしべの元の部分が実になるときの花粉はどんな役割なのか予想をする。 ・めしべの先に花粉を付けた物と付けない物との実のでき方について,条件をそろえて実験する。 ○問題「花粉は実がなるためにどんな働きをするのだろうか」 ○予想は児童各自が持つ。 |

| 2 | 花粉を付けたものだけが実がなることを観察し、花粉のはたらきについて考える ○「めしべの先に,おしべの先から出た花粉が付くと,めしべの元の部分が実になり,実の中に種子ができる」 |

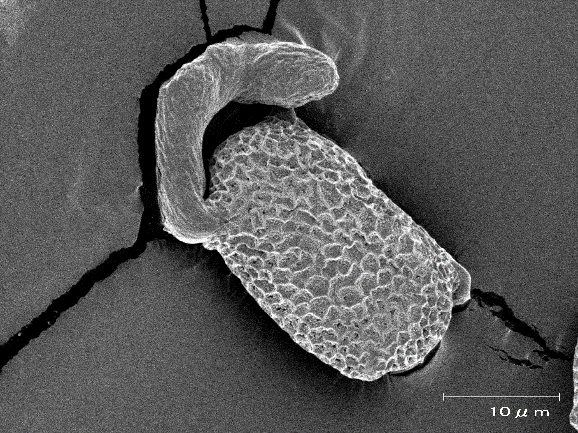

| 3 | 花粉をつけるめしべの先と、実がなるめしべの根元(子房)は離れている ・めしべの先についた花粉は花粉管を伸ばし、実がなる部分(子房)まで届く。 ・生命のつながりについても考える。 ○花のつくりと花粉のはたらきについてまとめる。 |

豆知識:

- 花粉管伸長のための寒天は、10-15%程度の砂糖と1%寒天を10mL精製水に入れ、レンジで1分間沸騰させてから6㎝シャーレ2枚分固める。吹きこぼれやすいので目を離さない。植物によってちょうどよい砂糖の濃度は異なるので、事前に予備実験をしておく。また寒天を溶かす水は精製水のように、なるべく不純物を含まないものがよい。授業開始直前に5㎜角に切ってスライドガラス上に児童分を分けておく(乾燥すると観察できないので、精製水で湿らせ、ラップをかけておく)

- 花粉管の伸長は、ホウセンカの花粉が観察しやすい。ただし鮮度の良い花粉が必要なので、花はついていても、咲いてからしばらくたったものでは観察できなくなる。他には、インパチェンス(アフリカホウセンカ:花粉がつかない品種があるので注意)、シロツメクサ(花粉を取り出すのがやや難しい)、ゴーヤ、ヘチマ、ブライダルベールなどで代用できる。

- 同一個体内での受粉を自家受粉、他の個体への受粉を他家受粉という。自家受粉の例としてはアサガオがある(花弁がしおれ丸まることでおしべめしべの接触、受粉がおきる)。

- 受粉のしかたによって風媒花、水媒花、動物媒花(虫媒花、鳥媒花)などに分類できる。それぞれの花粉は受粉方法に適した形状をしている。 風媒花:やや小さめ、ほぼ球形、粘着性・突起・凹凸なし、数が多い (例)スギ花粉 動物媒花:大きさ・形は様々、粘着性・突起・凹凸などがあることが多い、数は風媒花に比べ少ない。

- 受粉後、花粉からは花粉管が発芽し、めしべ柱頭組織内に進入して胚珠の卵細胞まで精核を運搬し、受精がおこなわれる。ホウセンカは培地に撒いた直後に発芽をはじめる。

- タブレット顕微鏡やレーウェンフック型レンズをタブレットのインカメラに装着して観察。AppleTVを使うと、iPadで撮影した写真を班だけでなく、クラスで結果を共有できる。

コメントを残す