単元

電気の利用

目標

身の回りにはセンサなどを使ってエネルギーを効率よく利用している道具があることに気づき、センサやLEDやモーターなどを制御するプログラミングの体験を通してその仕組みを理解できる。

準備:

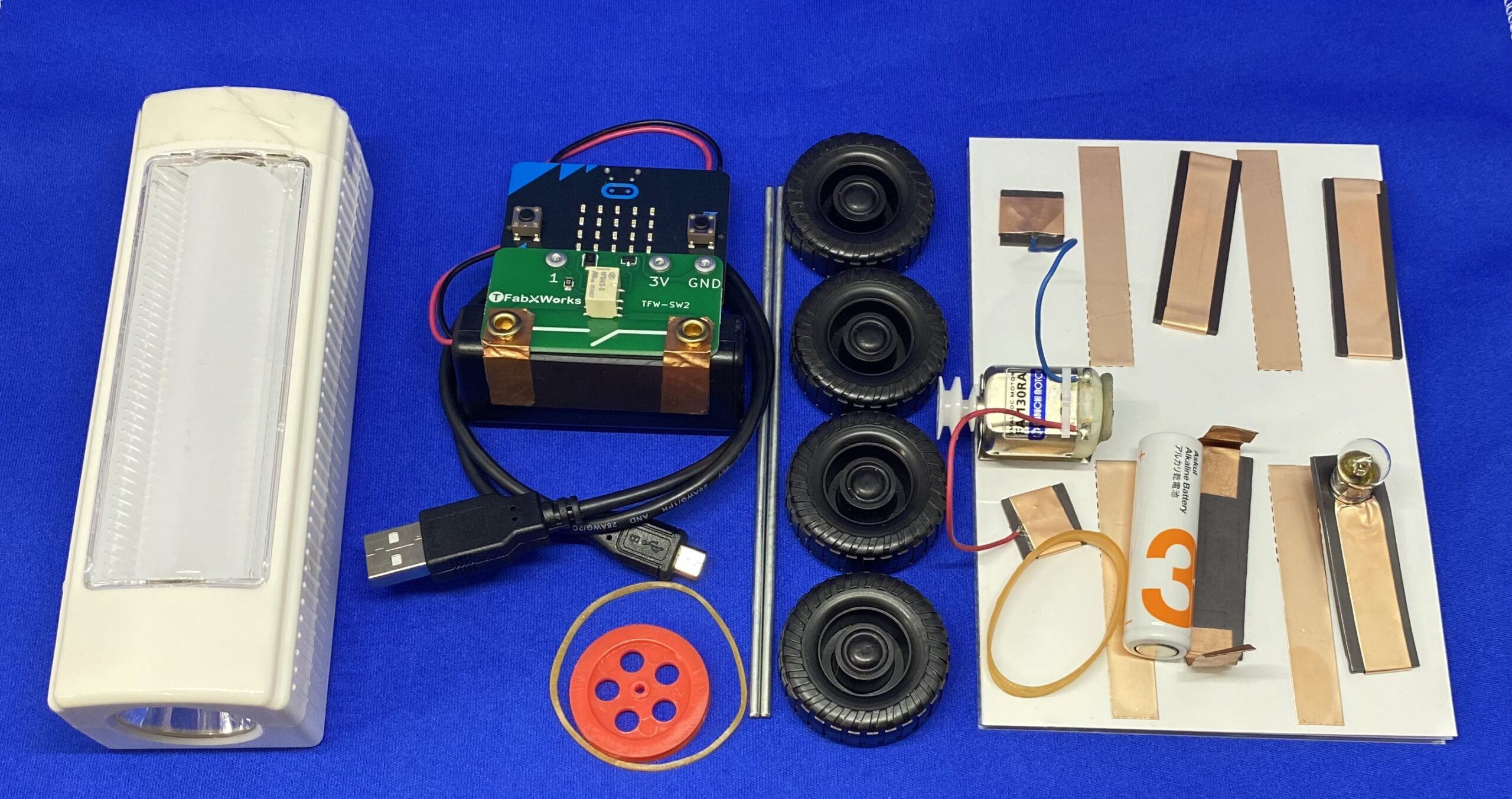

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

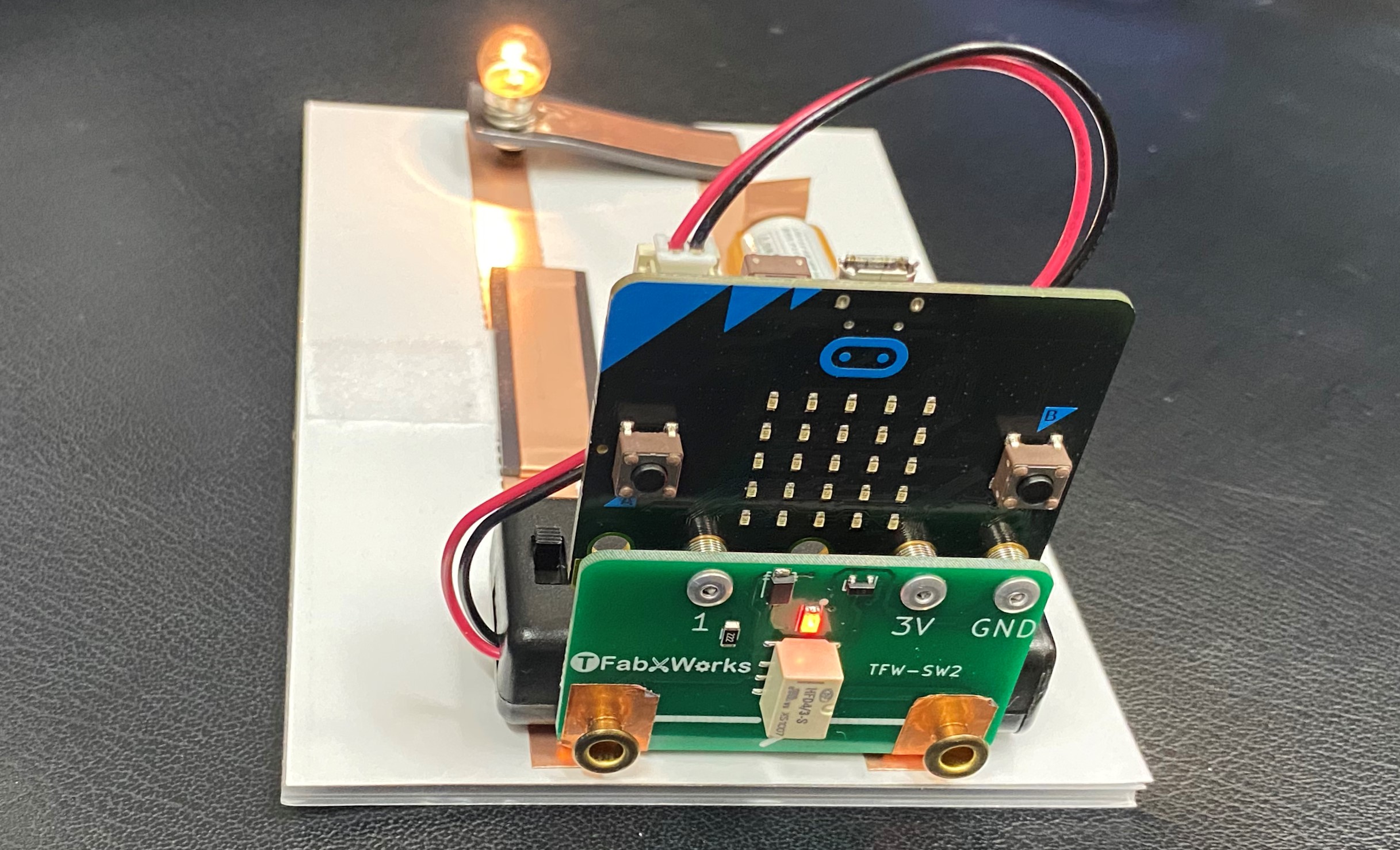

| スマートスイッチ(micro:bit) | 作り方 | |

| PC・iPad | ||

| ライト | ||

| 回路カード | プラ段ボールに貼った回路カード、電池、豆電球、モーター、導体部品 | |

| 車セット | タイヤ×4、シャフト×2、プーリー、輪ゴム | |

| マイクロUSBケーブル(USB A-microB) | PCのとき使用、データ転送ができるもの、充電用のみは不可 |

観察・実験:

| 題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 1.【準備】 |

・使うもの:スマートスイッチ(micro:bit)、回路カードセット、車セット、ライト ・マイクロビットを使ったスマートスイッチのつくり方は↓を参照 プログラミングによる電気の制御 https://ise-rika.cf.ocha.ac.jp/1737/ 以下、マイクロビットのプログラミングは本時までに1回体験している前提で、90分授業として計画 |

|

|

| 2.【導入例】身の回りで「感じて」「動く」機械にはどのようなものがあるだろうか? |

・回答例:エアコン、お風呂、洗濯機、自動ドア、街灯… ・回答に対して各々:「( )を感じて、( )が( )する。」 1人2個以上考えて、班・クラスで共有する |

10分 | |

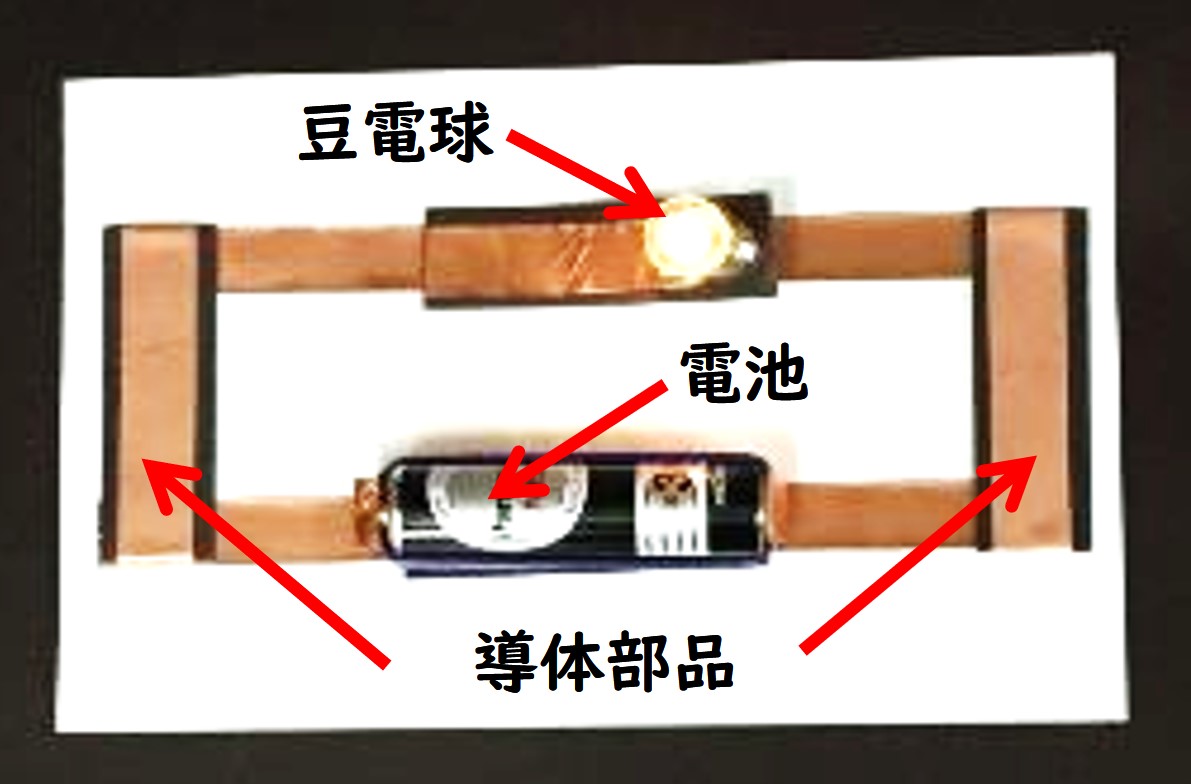

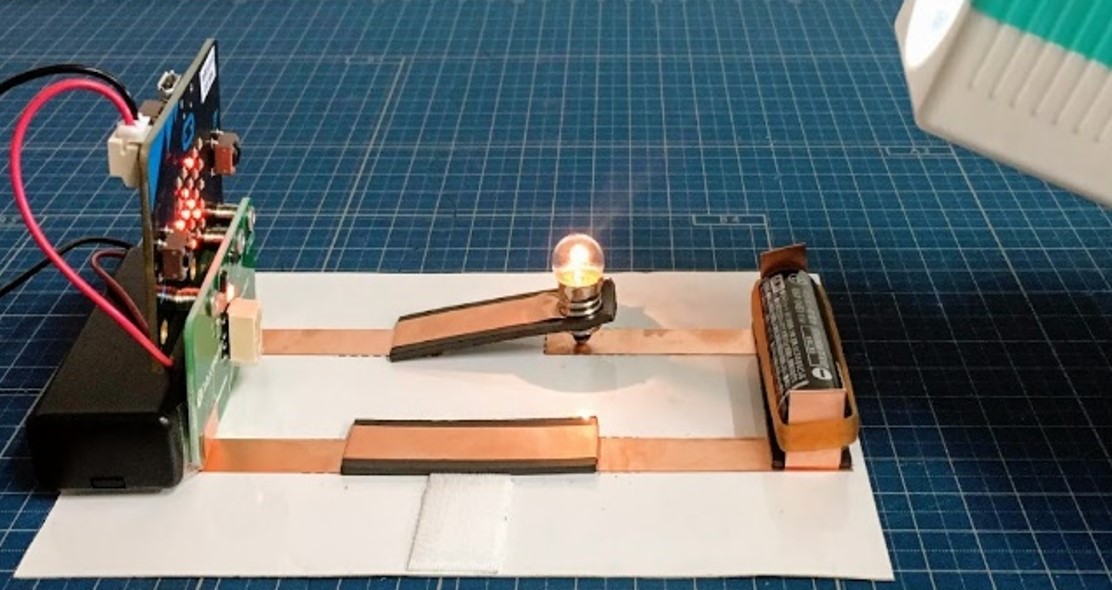

| 3.【導入実験】回路カードで豆電球をつけてみよう |

・使うもの:回路カードセット(回路カード、豆電球、電池、導体部品x2) ・電池部品の組み立て ・回路を作って、豆電球を点ける ■豆電球を点けたり、消したりしてみよう みんなは手動(導体部品をつけたりはずしたりする)だけど、 自動でつけるとしたらどんな方法があるだろう? ⇒センサを使う…など ⇒計画へ |

|

5分 |

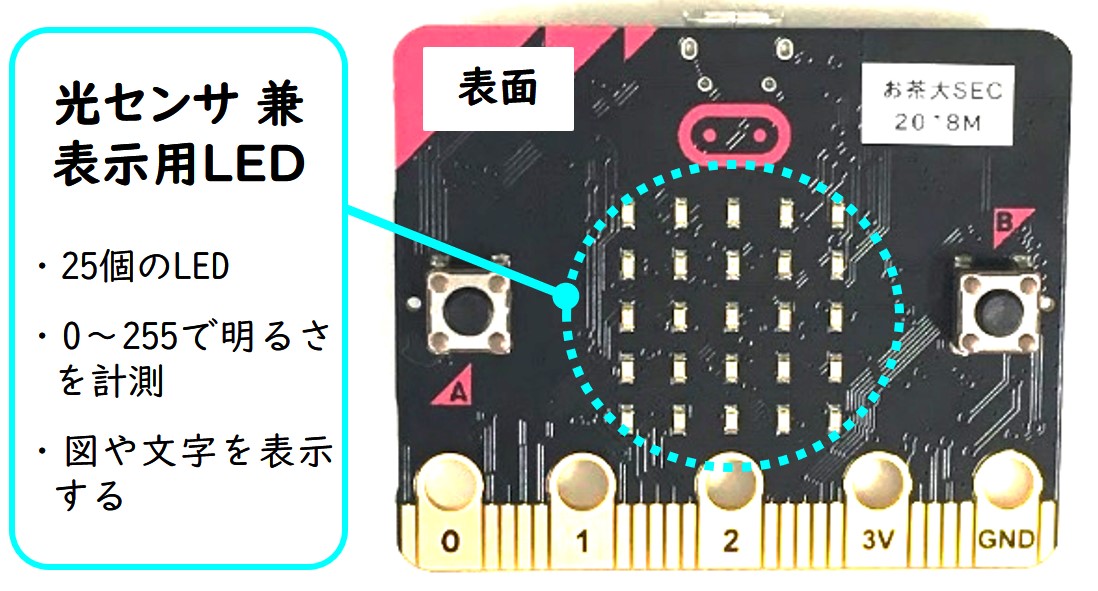

| 4.【問題】暗くなったら明かりが点くライトをつくってみよう | ・使うもの:マイクロビット(LEDが、明るさを測定する光センサの役割も持つ) |

|

|

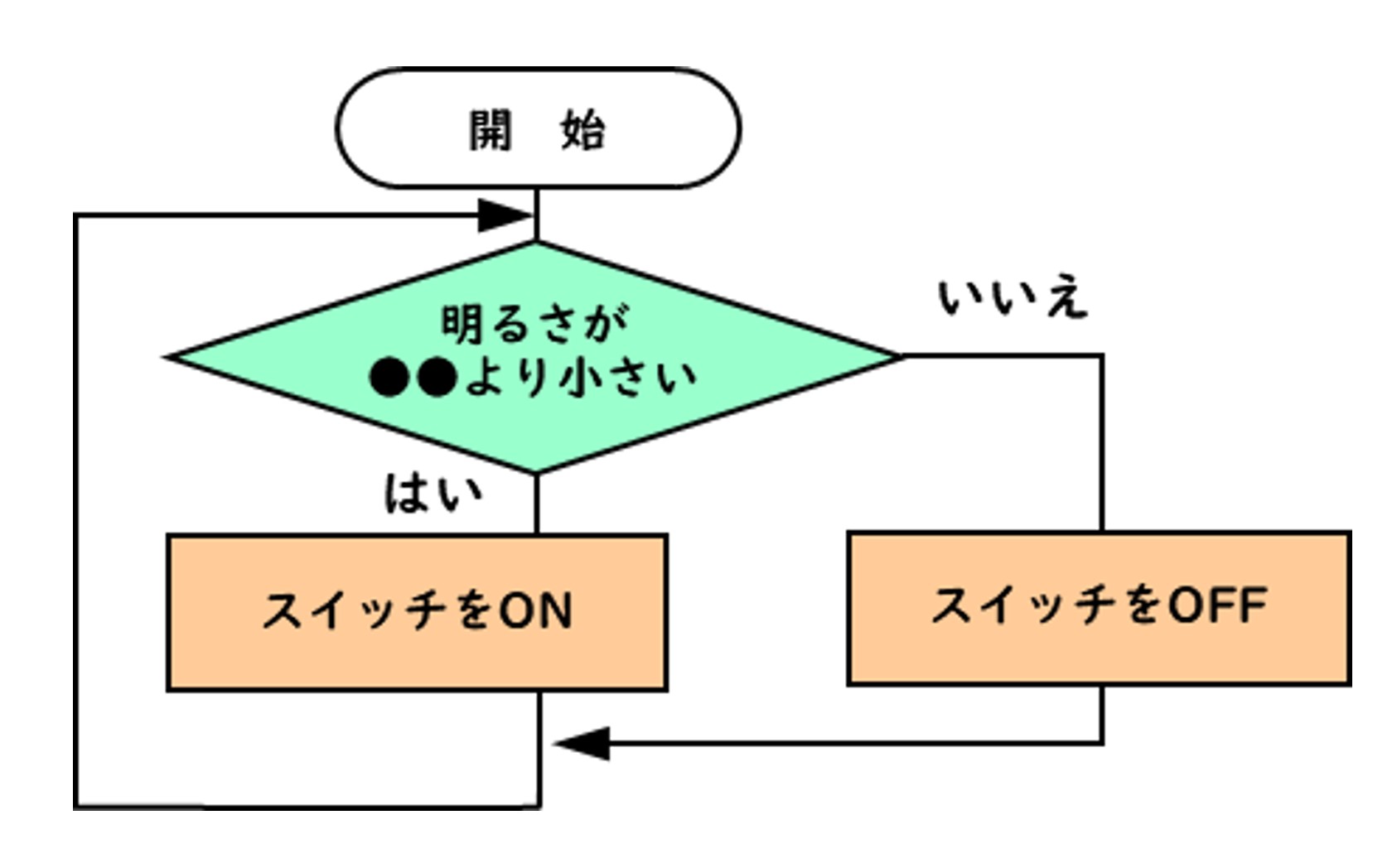

| 5.【計画】 |

・手動:暗くなったことを自分の目で感じ、(脳で判断し、) 手でスイッチをオンにして(回路に電流を流すことで)明かりが点く ■「暗くなったら」がわかるには? ⇒センサでまわりの明るさを知る、「暗い」の基準(しきい値●●)を決める ■「明かりが点く」ためには ⇒回路に電流が流れる(スイッチをオン) ・自動:暗くなったことをセンサが感じ、コンピュータが判断し、 スイッチをオンにして(回路に電流を流すことで)明かりが点く ■もし明るさがある数値以下(暗い)なら、電流が流れ(スイッチオン)、そうでなければ流れない(スイッチオフ)プログラムを作ろう |

|

15分 |

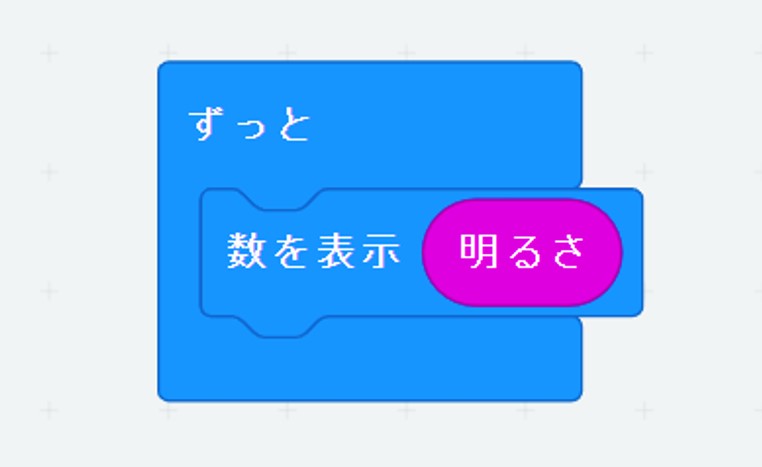

| 6.【実験1】まわりの明るさを調べよう(プログラミング体験) |

プログラミング①まわりの明るさを数値で表示する ・使うもの:マイクロビット、PC・iPadなど ・ポイント:光センサはマイクロビットの光センサ(LED)を使う ■ライトをあてた時と消した時(部屋の電灯を点けたときと消した時)の明るさを記録する ■しきい値●●(暗い=明るさが●●より小さい)を決める ※プログラミング①の詳細な方法は下記「小学校6年電気の利用(プログラミング)PCでの方法」「小学校6年電気の利用(プログラミング)iPadでの方法」資料を参照 |

|

15分 |

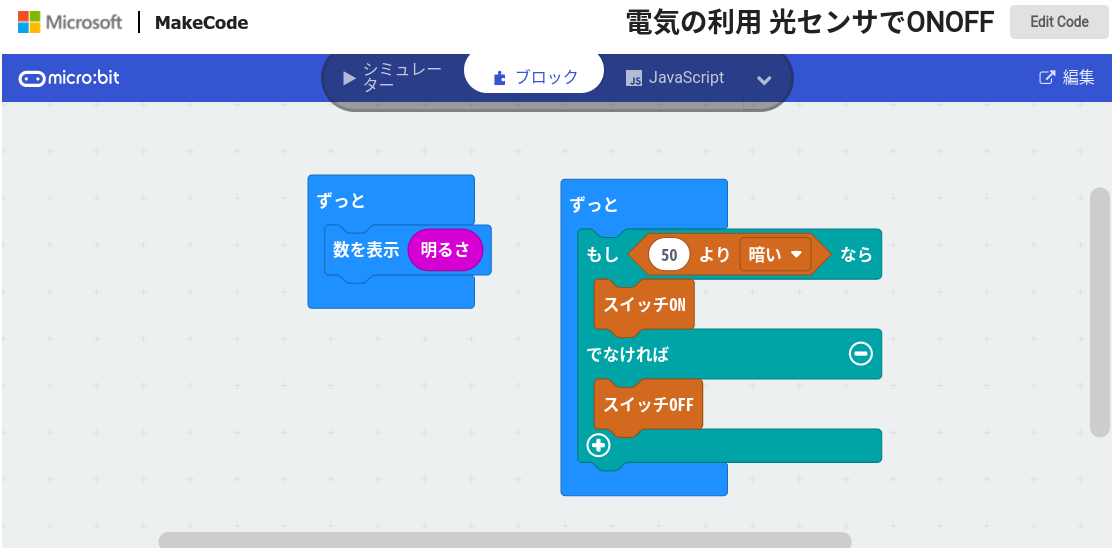

| 7.【実験2】暗くなったら明かりが点くライトをつくってみよう |

プログラミング②暗くなったら豆電球をON、明るくなったらOFFにさせよう ・ポイント:プログラミング①で作った『まわりの明るさを数値で表示する』プログラムに加え、『もし明るさがある数値以下(暗い)なら、電流が流れ(スイッチオン)、そうでなければ流れない(スイッチオフ)』プログラムを作る ※ プログラミング方法については、 児童の経験・状況を踏まえて⑧~⑫のいずれかの方法を検討 ※ ⑧~⑩はTFabWorksが公開している電気の利用ブロックを利用 |

|

25分 |

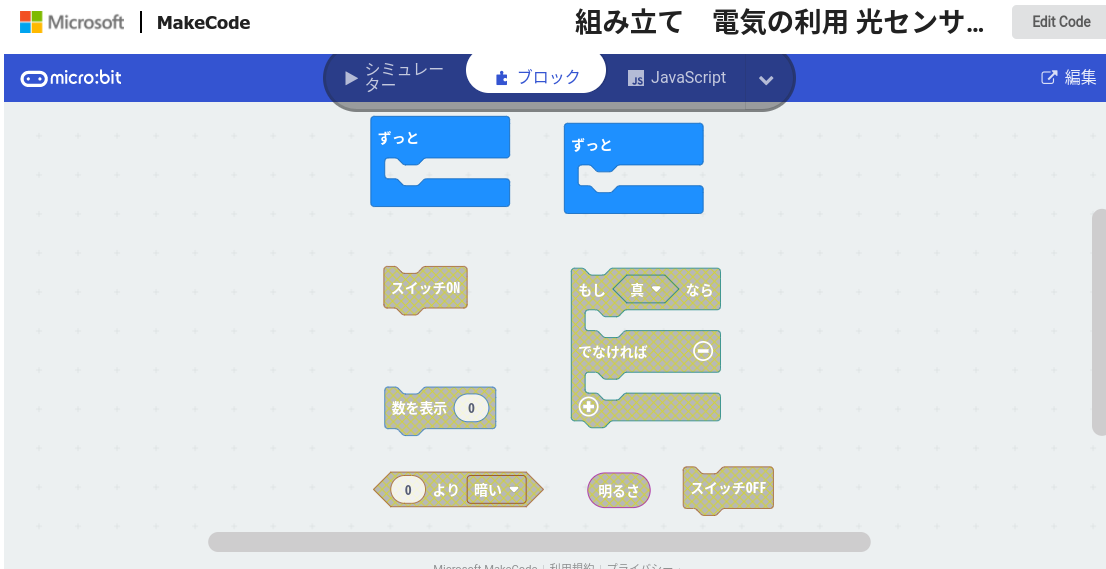

| 8.電気の利用ブロック導入済みのプログラム画面【A】 |

自分でプログラミングとダウンロードを行う https://makecode.microbit.org/_hvUJVb0Us0LF |

|

|

| 9.参考プログラム【B】:組み立て 電気の利用 光センサでONOFF |

プログラミング画面に必要なブロックだけを表示して、それを組み立て、ダウンロードを行う https://makecode.microbit.org/_DirXT6Jt8DmU |

|

|

| 10.参考プログラム【C】:電気の利用 光センサでONOFF |

数値を変える部分のプログラミングを体験し、ダウンロードは自分で行う https://makecode.microbit.org/_eawVicW4sXqf |

|

|

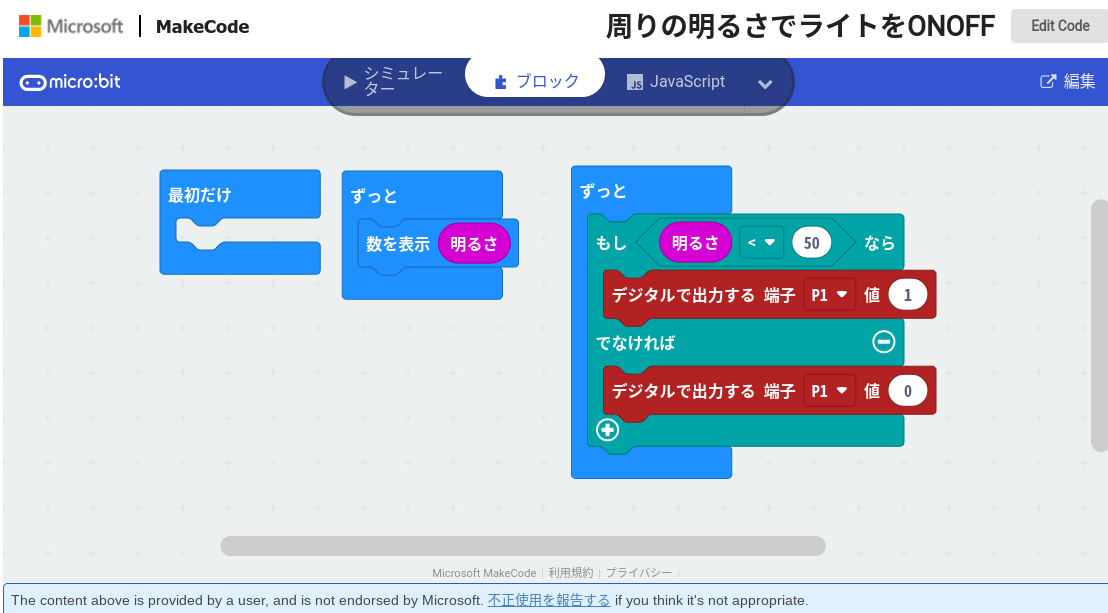

| 11.参考プログラム【D】:周りの明るさでライトをONOFF |

数値を変える部分のプログラミングを体験し、ダウンロードは自分で行う (電気の利用ブロックを使用しない) https://makecode.microbit.org/_KR9b5DaJRFgR |

|

|

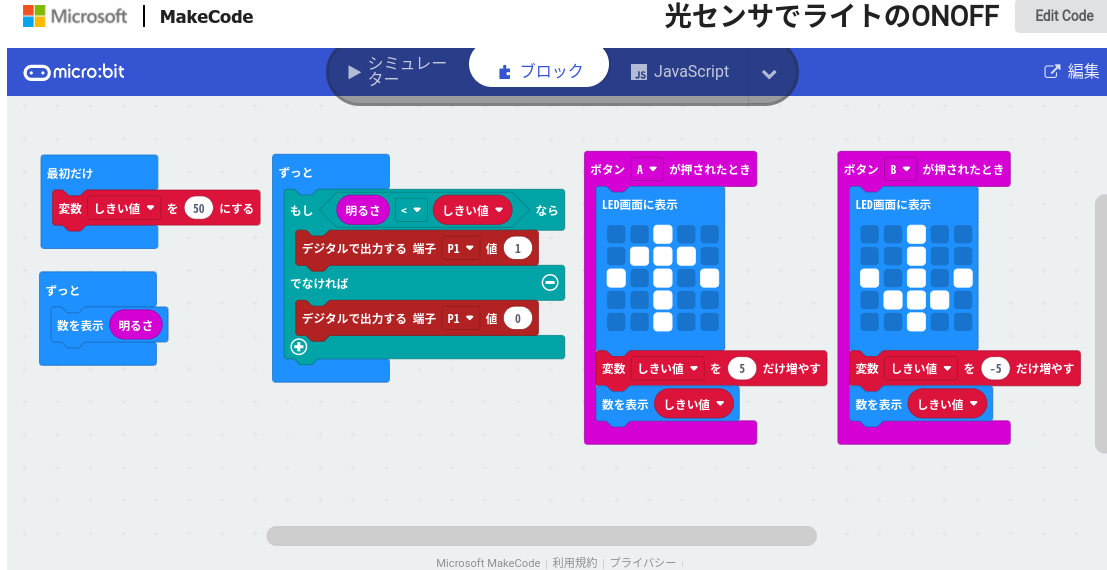

| 12.参考プログラム【E】:光センサでライトのONOFF |

プログラミングは解説のみで毎回のダウンロードも行わない 周りの明るさによって、変数「しきい値」を設定し、 マイクロビットのボタンで「しきい値」を変更する https://makecode.microbit.org/_9WYeh0YhL0fd |

|

|

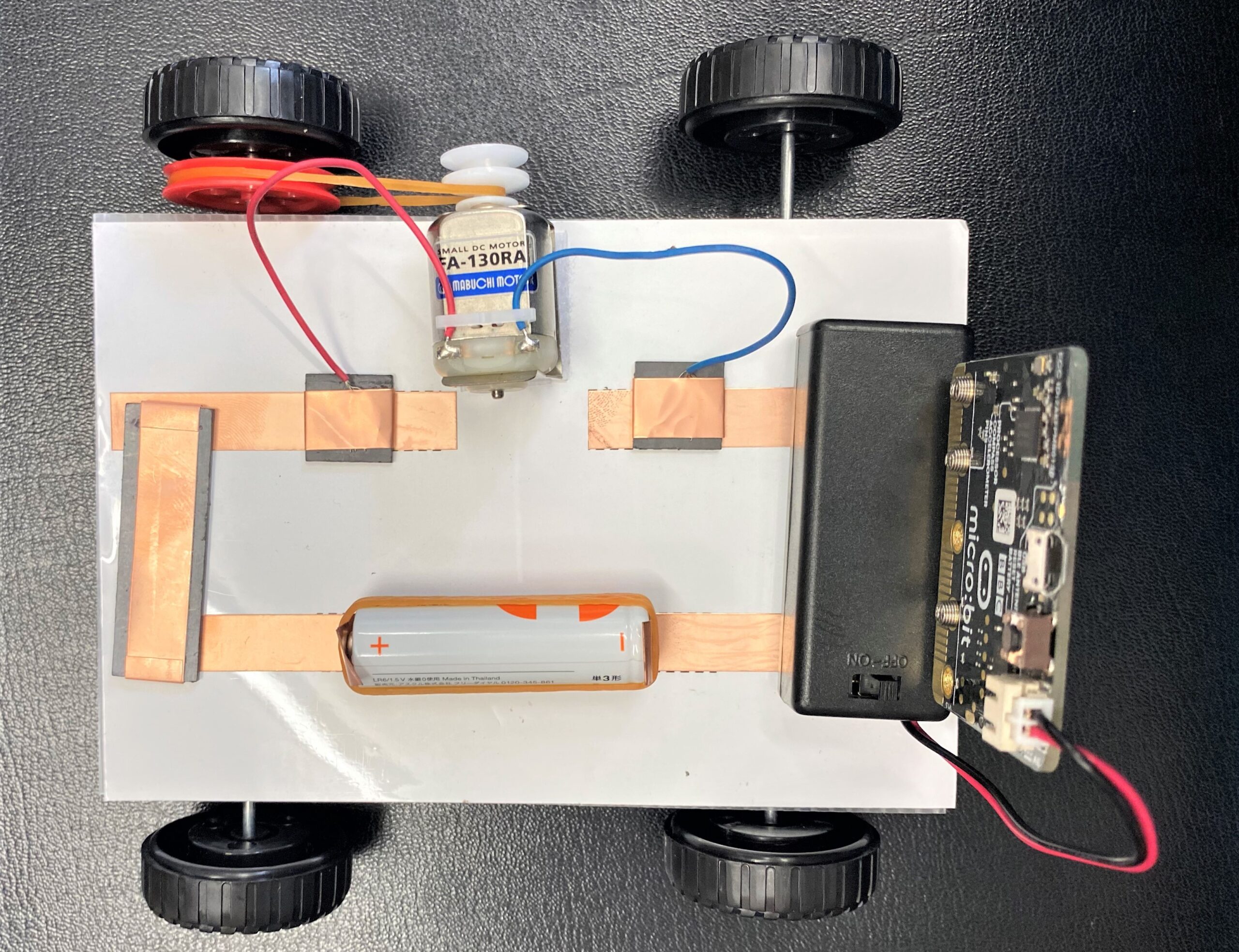

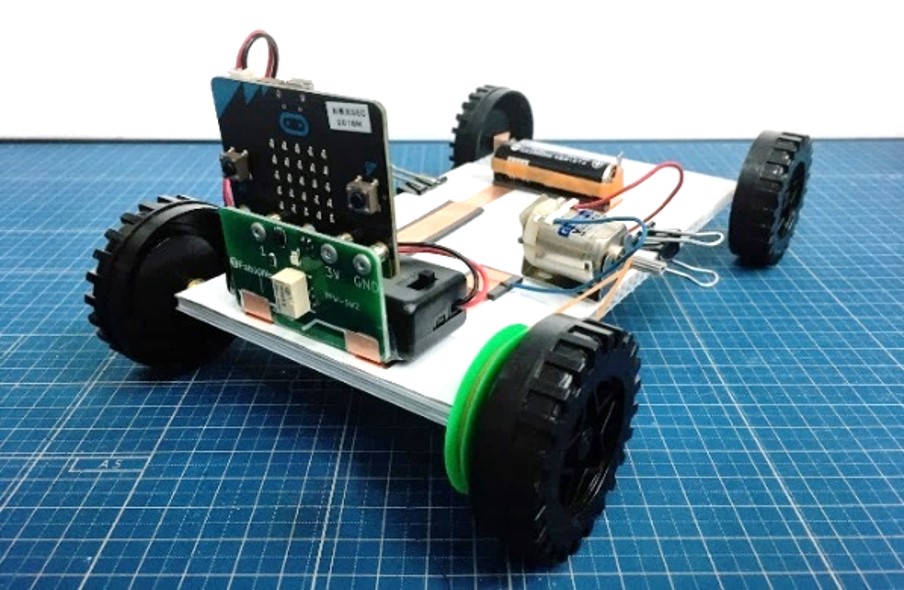

| 13.【実験3】明るさによって走ったり、止まったりする車に改造しよう |

・使うもの:マイクロビット、PC・iPad、回路カード(導体部品x1,電池,モーター)、車セット ■回路カードを車に改造しよう ・豆電球をモーターに変え、モーターを面ファスナーで固定する ・片側に車輪をつけたシャフトをプラスチック段ボールの穴に通して、反対側の車輪をつける ・車輪とモーターのプーリーを輪ゴムでつなげる ■プログラムを変えて思い通りの動きができるようにしよう ・ ライトをあてると止まる車 ・ ライトをあてると走る車 ・ 目標(ライト)を目指して、ちょうど止まる車 など |

|

20分 |

| 14.【結論】『光センサを使ったプログラミングを行い、暗くなったら明かりが点くライトをつくることで、電気を大切に使う工夫ができた』 |

|

豆知識:

- マイクロビットは、LEDで明るさを測り、それを数値化している。数値は、0から255までの間で、0が一番暗く、255が一番明るい。センサが受け取ることができる最小の明るさを0、最大の明るさを255として、256段階に分けた任意の数字なので、ルクスなどの明るさの単位には対応していない。

資料:

- 小学校6年電気の利用(プログラミング)指導案

- 小学校6年電気の利用(プログラミング)PCでの方法

- 小学校6年電気の利用(プログラミング)iPadでの方法

- 小学校6年電気の利用(プログラミング)ワークシート

参考文献:

6年理科「電気の利用」をmicro:bitで行う場合のポイント(教師・ICT支援員向け)

https://tfabworks.com/news/6535/

小学校6年 大日本図書p176~「プログラミングを体験してみよう」の単元で プログラミング学習の仕上げとして3学期に実施しました。 ...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2024年児童が楽しんで学習することができました

小学校6年 大日本図書p176~「プログラミングを体験してみよう」の単元で プログラミング学習の仕上げとして3学期に実施しました。 実施後の児童の感想 「街の光などはこのようなプログラミングが使われていると知った」 「自分で装置をつくったから面白かった」 「プログラミングに興味を持てなかったが、少し興味が出た」 「最後に車を作って走らせるのがすごく楽しかった」 など好意的なものばかりでした。 授業者の感想 ・プログラミングを組むのに児童によって差がつきました。 必要なブロックを予め示すことで時間を短縮することできました。 ・マイクロビットの表裏を逆に取り付ける児童がいるので 事前に指導が必要になりました。 ・普段理科に関心が高くない児童も、夢中で車作りをしており 懐中電灯の光が当たったら停止することを通してプログラミングへの 理解を深めていました。

匿名さん

東京都 教職員

2024年

○単元名「電気と私たちのくらし」東京書籍 p.160-163 ・「1電気をつくる」「2電気の利用」「3電気の有効利用」を学習後、以下の内容...もっと見る

HYさん 北海道 教職員 2024年【小学6年】プログラミングで電気を工夫して使おう

○単元名「電気と私たちのくらし」東京書籍 p.160-163 ・「1電気をつくる」「2電気の利用」「3電気の有効利用」を学習後、以下の内容を4時間で実施。 ○学習内容 ①人が近づくと明かりがつく(プログラミング) ・データベースの「観察・実験」に沿って実験 ・暗くなったら(手をかざしたら)明かりがつくライトをつくる ②「4電気を利用した物をつくろう」 ・電気で動く自動車づくり(コンデンサーで動く自動車) ・プログラミングにより、明るくなったら(暗くなったら)走る自動車づくり *データベースにあるプログラムを活用 ○授業の様子 ・一つ一つ説明しながら実験を進めるのではなく、児童が思考錯誤しながら、協力し合って活動する授業を設計した。 ・教師はゴールの提示とデータベースのURLを提示するのみ。子供たちはデータベースから必要な情報を収集し、回路やプログラムを組み立てていた。 ・全員が課題をクリアすることを事前に確認。そのため、互いに学び合う姿が見られた。 ・児童の主体的な活動になるように、活動を見守ったり、一緒に作業を行いながら児童にやり方を教えてもらったり等、適宜支援した。 ・①②の課題をクリア後は、自分でプログラムを組み、互いに紹介し合う等、さらに主体的に学習を進める姿が見られた。

HYさん

北海道 教職員

2024年