単元

(小学6年)生物と環境 (食べ物による生物の関係)(中学3年)生物と環境 (自然界のつり合い)

目標

身近な土の中にいる生き物を、ツルグレン装置を用いて採集し、生物同士の関りを理解することができる。

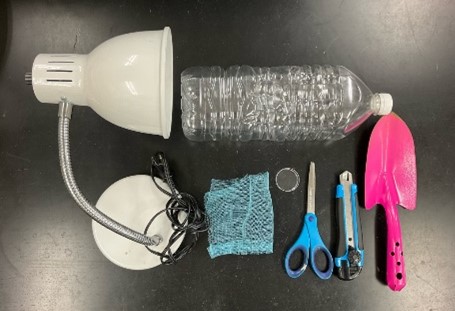

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| 2Lペットボトル | ||

| 水切りネット | ||

| シャーレ | またはペットボトルのふた | |

| カッターやはさみ | ||

| 移植ごて | ||

| ピンセット | ||

| タブレット顕微鏡など |

観察・実験:

豆知識:

- ツルグレン装置は、土の中の小さな生き物を集めるための道具。市販されている物もありますが、ペットボトルなどの身近なもので作ることができる。

- 採取した土に含まれる枯れ葉が熱で燃え出したり、ペットボトルが溶けたりする危険性があるため、点灯中は長時間席を外すことのないよう気をつけること。

- 土を採取する場所は、人が歩いて踏み固められたような所の土よりも、落ち葉や枯れ枝が落ちているような所の方が生き物を見つけやすい。土は、あまり深く掘る必要はない。いろいろな場所の土で比較する場合は、土を採取する広さや深さの条件をそろえて行うと良い。

- トビムシ類、ダニ類、シミ類、クモ類などが見られる。

観察結果の一例

トビムシの仲間

ダニの仲間

資料:

参考文献:

・<a href=”https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b474308.html”>青木淳一(2005) 『だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた 合同出版』</a>・<a href=”https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-8145-0/Default.aspx”>皆越ようせい 著・渡辺弘之 監修(2017)『落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック』文一総合出版</a>

コメントを残す