単元

金属イオン

目標

金属の種類によってイオンのなりやすさが異なることをイオンのモデルと関連付けて理解できる。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

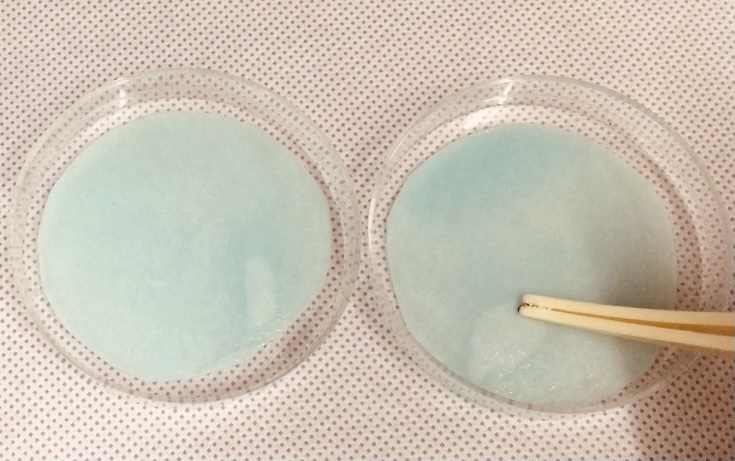

| 塩化銅水溶液 | 1mol/L、点眼ビンに入れると使いやすい | |

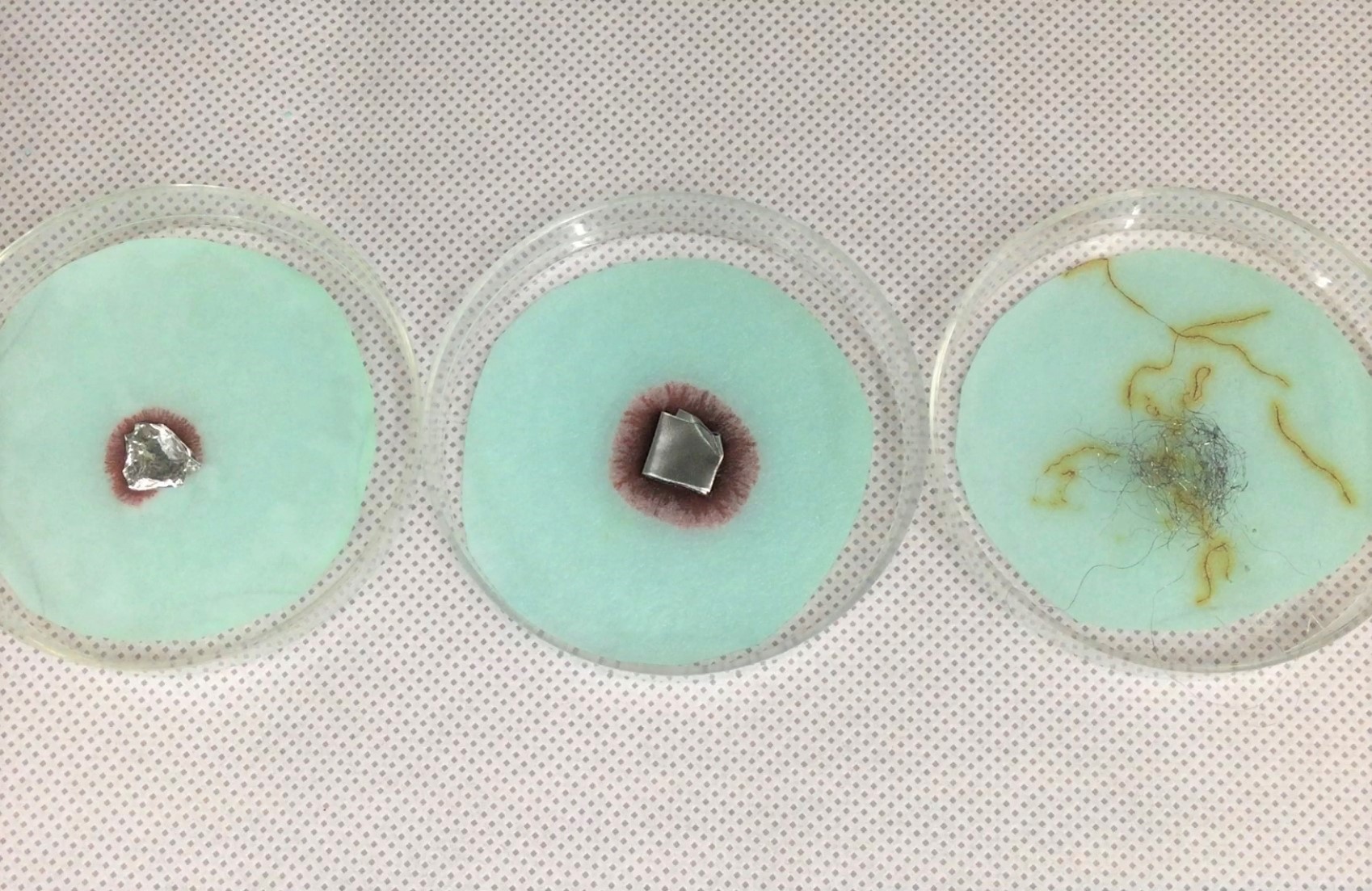

| 金属片(アルミニウム) | アルミ箔を使い場合、表面の酸化膜を紙やすりで軽く削り落とす | |

| 金属片(亜鉛) | 亜鉛箔テープを小さく折りたたんだものなど | |

| 金属片(鉄) | スチールウールなど、固め過ぎない | |

| シャーレ | ||

| ろ紙 | シャーレに合うサイズにカットする | |

| iPad・タブレットPC | ||

| マクロレンズ | ||

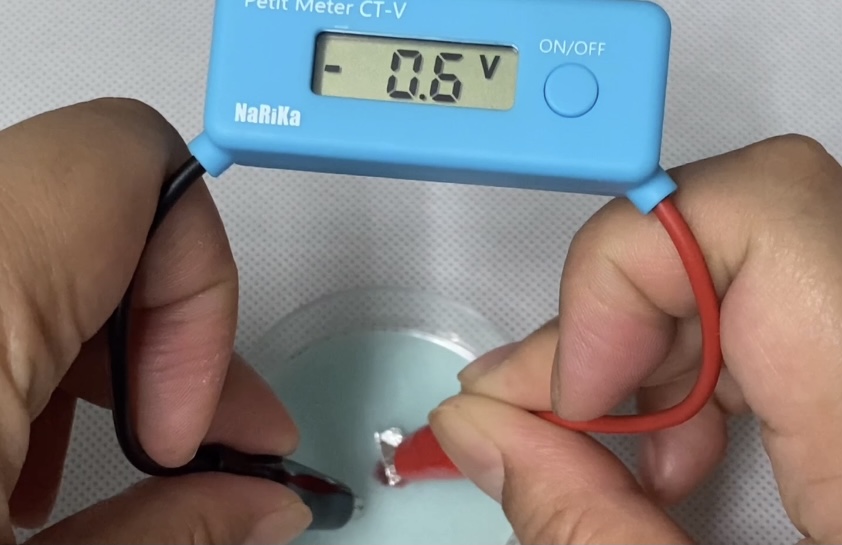

| プチメーター(電圧計) |

観察・実験:

豆知識:

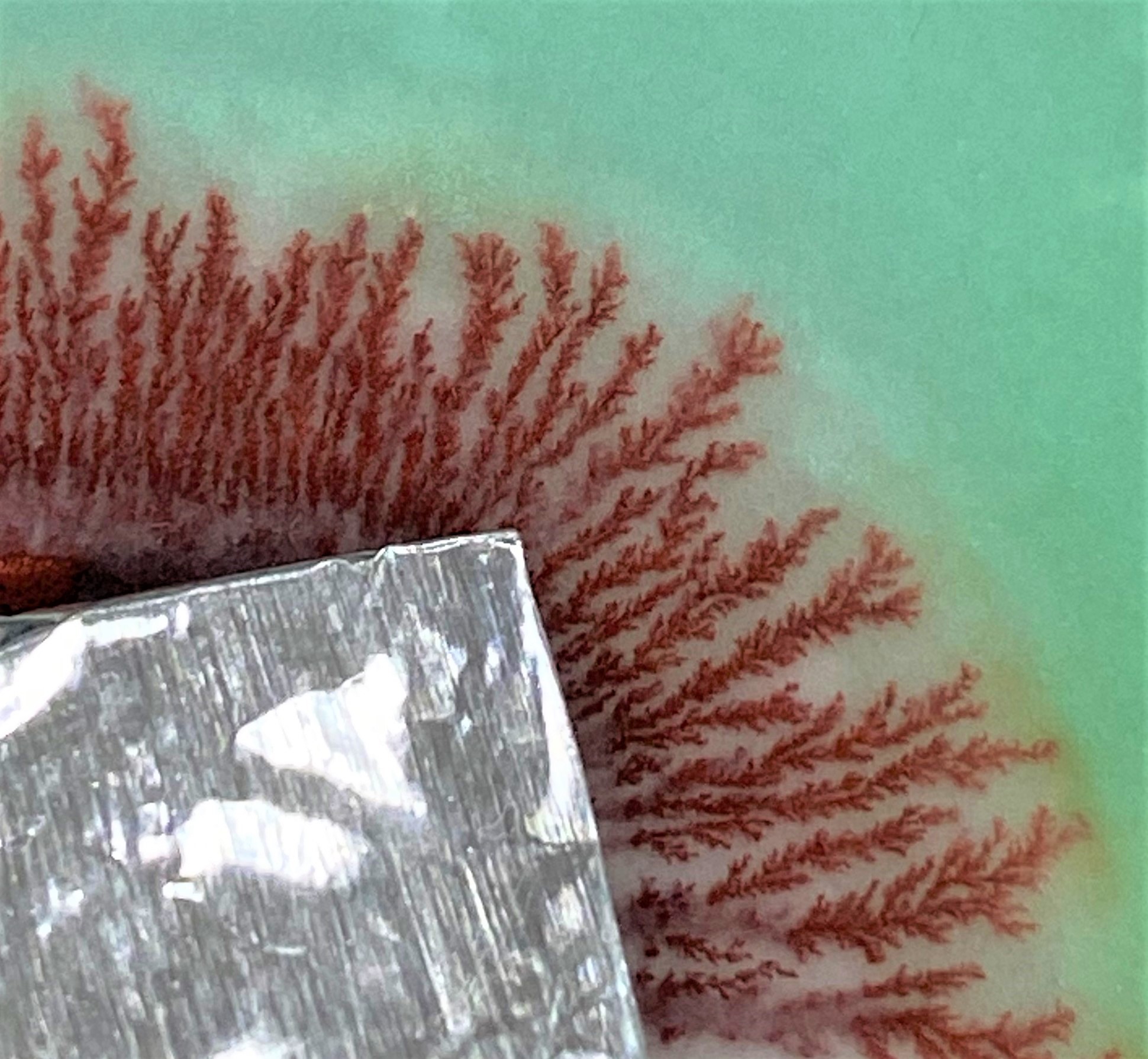

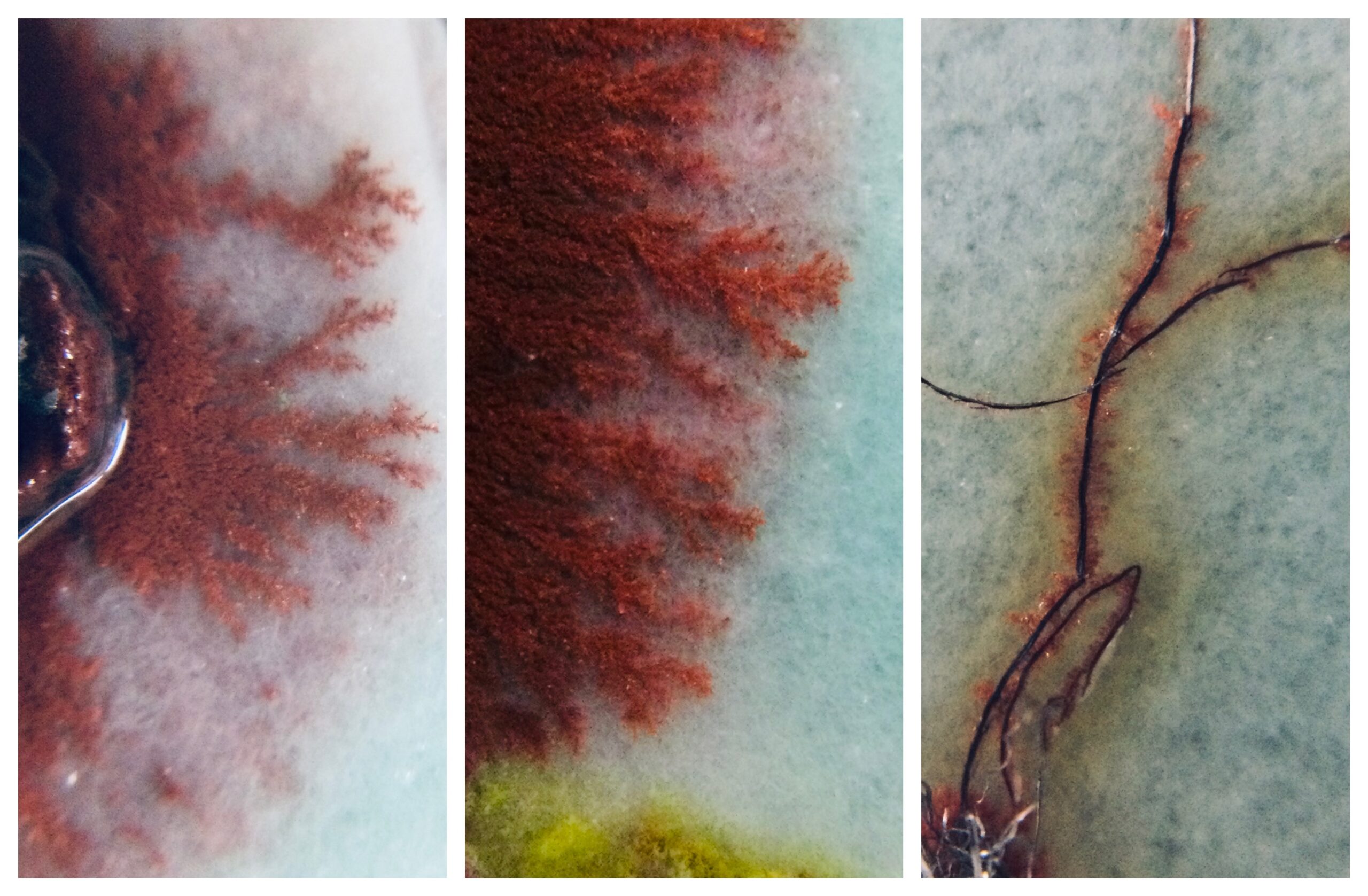

- 金属樹:水溶液に溶解している金属イオン(銅イオン)よりもイオン化傾向が大きい金属(アルミニウム・亜鉛・鉄)を使うと、イオン化傾向が大きい金属が金属イオンになり、小さい金属イオンの単体が樹枝状の結晶になって析出する(銅樹)。 化学と教育 Vol.62,No.10,pp.496-497,2014

- 樹枝状結晶 (Dendrite):種結晶の周りに過冷却または過飽和の液体がある場合、結晶表面への原子の吸着が急激に進む。液中の原子は早く固体になりたいので、種結晶の欠陥部分を埋めるだけでなく、多少居心地が悪くても結晶表面のどこにでも付く。確率的に表面の凸部分に付きやすくなり、凸部分がどんどん成長して真っ直ぐ伸び、先端はちょっとしたきっかけで枝分かれしていくので、結果として一定の規則性を持った構造になる。原子は結晶面の欠陥部分に優先して取り込まれやすく、ゆっくりと成長した場合は、結晶面に凹凸が無い単純な構造となる。 表面科学Vol.17,No.4,pp.224-229,1996

- 参考動画 イオン化傾向と金属樹 色々な金属で観察しよう

ろ紙ではなく、プチ袋(チャックできる)に少量のCuCl2水溶液を入れて行っていました。紹介してくれた材料ではろ紙で簡単にできることと鉄をスチ...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2024年ろ紙ではなく、プチ袋(チャックできる)に少量のCuCl2水溶液を入れて行っていました。紹介してくれた材料ではろ紙で簡単にできることと鉄をスチールウールでやるということが新たなことだったので、ぜひやってみようと思います。

匿名さん

東京都 教職員

2024年

教科書では銀樹から始まり、イオン化傾向の内容につながっているため、このような教材は+αで考えさせられるので大変ためになりました。

匿名さん 東京都 教職員 2024年教科書では銀樹から始まり、イオン化傾向の内容につながっているため、このような教材は+αで考えさせられるので大変ためになりました。

匿名さん

東京都 教職員

2024年