単元

金属,水,空気と温度

目標

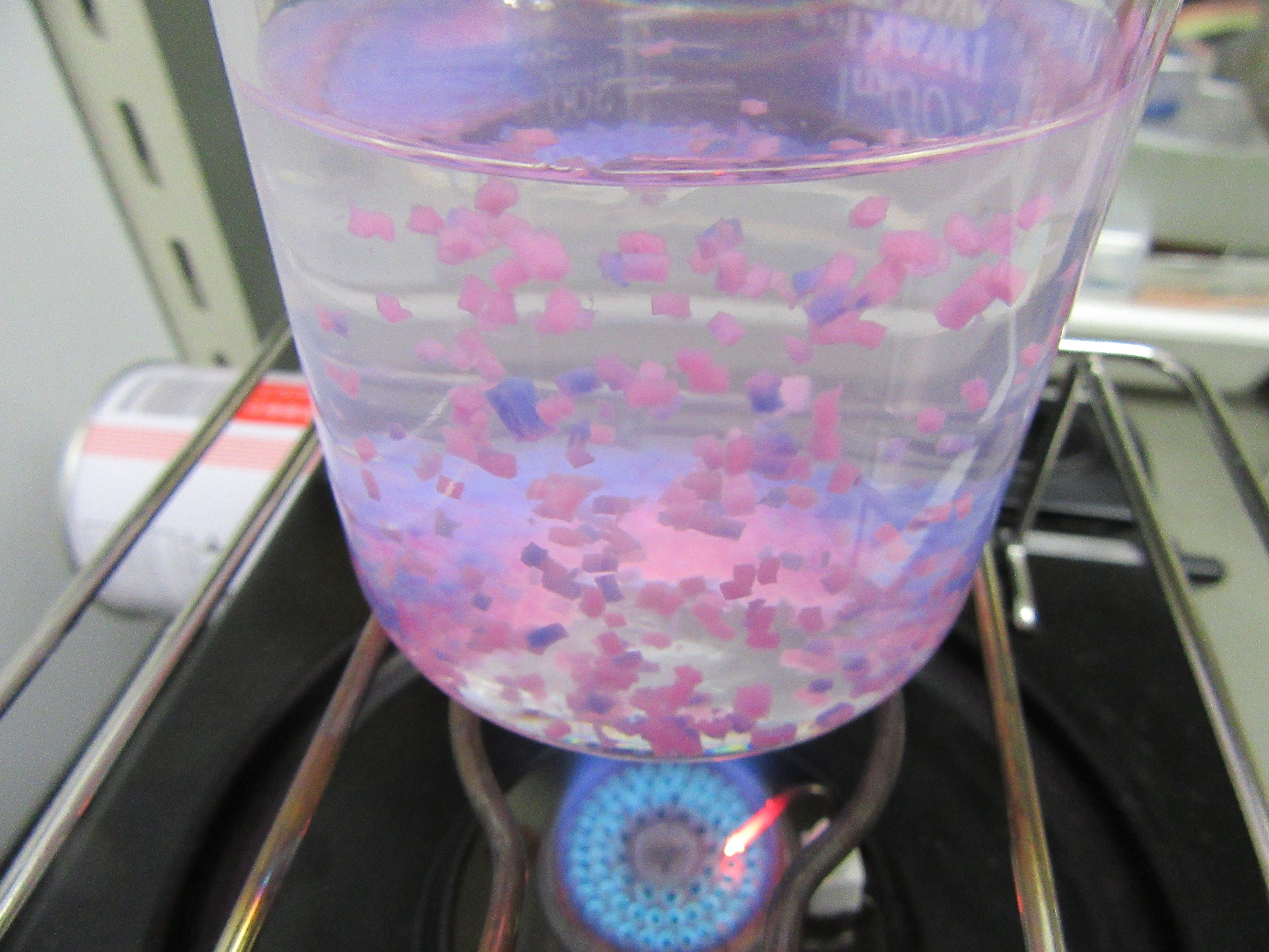

水の中でサーモ寒天が色が変わりながら動く様子を通じて、水は熱せられた部分が移動して全体が温まることを理解できる。

準備:

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

| 粉寒天 | 参考:サーモインク4倍希釈、1.5%寒天を10班分作成する場合 | 3g |

| 水 | 参考:サーモインク4倍希釈、1.5%寒天を10班分作成する場合 | 150mL |

| サーモインク | 参考:サーモインク4倍希釈、1.5%寒天を10班分作成する場合 | 50mL |

| ビーカー | ||

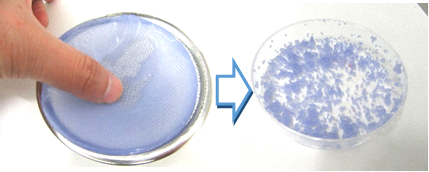

| 茶こしネット | 2㎜程度の網の目のもの。100均で購入可。 | |

| シャーレ | ||

| 爪楊枝 | ||

| ガスコンロ | ||

| 電子レンジ | サーモ寒天の加熱用 |

観察・実験:

豆知識:

- サーモ寒天は水に入れて保管しておくと再利用可能(1-2年はもちました。)

- サーモインクは、外部のエネルギーにより物性が変化することで色が変わる 機能性色素の一種。本実験で使用するインクは約40℃を境に青色からピンク色に可逆的に変化するものである。

- 温度により色が変化する材料には、他にインクを印刷したサーモテープがある。主に電気分野で発熱管理として用いられている。その他、加熱による液晶の転移を活用した温度ラベルも用いられている。

- 近年熱分布を連続的に可視化できるフィルム素材(サーモスケール(富士フィルム))も電子機械メーカの工場で加工時の熱量の判定方法として使われ始めた。

注意事項:

- 水の加熱はゆっくり弱火で行う。200mL程度の水の場合最初の数分が観察ポイント。それ以降の時間は水が全体的に40度以上に温まっており、青くなって下降する様子は観察が難しい。

- ビーカーの加熱では直火をさけ金網を敷いてください。破損のおそれがあります。(IWAKI社によるビーカーの耐熱性について)

- サーモ寒天の希釈は薄いとやや色の変化が見えづらい。ただし寒天も軽くなり、水の中を動きやすいので雪のようにきれい。

- サーモ寒天のサイズは、加熱の強さ(サーモンインクを浮かせる力)とサーモ寒天の放熱のトレードオフ。 寒天が大きすぎると重くなり、加熱を強くしないと浮き上がらず、底に沈んだ寒天が先に全てあたたまってしまう(まるで水の下面が最も温かいかのようにみえる)。さらに浮かんだあとも寒天が冷やされて青くならずにピンクのまま落ちてしまう。

結果、児童には暖かい水が上昇し、冷えたのち沈降するのとは違う結果にみえ、誤概念につながらないように注意が必要。

レシピ通りに作ってみました。予備実験の結果、できるだけ弱火にして実験すると、対流が実感できるだけでなく、底に向かって降りていく際、再度青くな...もっと見る

匿名さん 奈良県 教職員 2025年レシピ通りに作ってみました。予備実験の結果、できるだけ弱火にして実験すると、対流が実感できるだけでなく、底に向かって降りていく際、再度青くなることで冷えていく、再び温められてピンクに変色することが実感できると思います。

匿名さん

奈良県 教職員

2025年

落ちてくるときに色が青になるところがとてもわかりやすいと思いました。中学ではみそ汁が例に出ているがこの方がわかりやすいです。

匿名さん 東京都 教職員 2019年落ちてくるときに色が青になるところがとてもわかりやすいと思いました。中学ではみそ汁が例に出ているがこの方がわかりやすいです。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

対流をやるために、昔、サーモインクをつかったり みそ汁を使ったり、かつおぶしを使ったりと、何度も予備実験をして、苦労しました。今回の寒天(イ...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年対流をやるために、昔、サーモインクをつかったり みそ汁を使ったり、かつおぶしを使ったりと、何度も予備実験をして、苦労しました。今回の寒天(イクラ)、とても見やすくてよかったです!!

匿名さん

東京都 教職員

2019年

実験のための見通しで、子どもからミソやかつおぶしが出てくることはあるが、かんてんは出てこないことが多いと思います。実験をどうするか、どのよう...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年実験のための見通しで、子どもからミソやかつおぶしが出てくることはあるが、かんてんは出てこないことが多いと思います。実験をどうするか、どのような言葉かけが有効かが私自身の課題です。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

サーモ寒天により温度変化と あたためられた水の動きを同時に見られるのがよかったです。子どもによっては2つのことを同時に処理するのは難しいかな...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年サーモ寒天により温度変化と あたためられた水の動きを同時に見られるのがよかったです。子どもによっては2つのことを同時に処理するのは難しいかなと思いました。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

ただあたたまって青がピンクになるだけでなく、水面まで上昇したものが温度が下がるのも見られるのが画期的。簡単で安全、すごく良いアイデアと感じた...もっと見る

匿名さん 東京都 教職員 2019年ただあたたまって青がピンクになるだけでなく、水面まで上昇したものが温度が下がるのも見られるのが画期的。簡単で安全、すごく良いアイデアと感じた。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

連携している小学校の先生が、水のあたたまり方の可視化に苦労していたので、紹介したいと思いました。

匿名さん 東京都 教職員 2019年連携している小学校の先生が、水のあたたまり方の可視化に苦労していたので、紹介したいと思いました。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

サーモインクのみにしてしまうと、対流している様子が見にくいので、寒天でかためたものをつかった方が見やすかった。

匿名さん 東京都 教職員 2019年サーモインクのみにしてしまうと、対流している様子が見にくいので、寒天でかためたものをつかった方が見やすかった。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

色が変わったり動いたりする様子が見れたので、よかった。

匿名さん 東京都 教職員 2019年色が変わったり動いたりする様子が見れたので、よかった。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

水のあたたまり方が寒天の動きや色の変化から、よく観察することができた。

匿名さん 東京都 教職員 2019年水のあたたまり方が寒天の動きや色の変化から、よく観察することができた。

匿名さん

東京都 教職員

2019年

去年4年生でサーモインクを使いましたが是非「サーモ寒天」で授業をしてみたいです。インクと違い中が見えるのがすばらしいと思いました。

匿名さん 神奈川県 教職員 2019年去年4年生でサーモインクを使いましたが是非「サーモ寒天」で授業をしてみたいです。インクと違い中が見えるのがすばらしいと思いました。

匿名さん

神奈川県 教職員

2019年

再利用できる!すてき!!

匿名さん 神奈川県 教職員 2019年再利用できる!すてき!!

匿名さん

神奈川県 教職員

2019年

担当学年になったら作ってみます

匿名さん 神奈川県 教職員 2019年担当学年になったら作ってみます

匿名さん

神奈川県 教職員

2019年

視覚的に分かりやすく、児童が関心をもって観察しそうでぜひやってみたいです。

匿名さん 神奈川県 教職員 2019年視覚的に分かりやすく、児童が関心をもって観察しそうでぜひやってみたいです。

匿名さん

神奈川県 教職員

2019年