単元

(小学6年)電気は蓄えたりすることができることや、電気の量と働きとの関係について運動への変換を通じて妥当な考えをつくりだせるようになる。(中学2年)電気を音や運動に変換したときに電力の違いによってその状態が変化することや、電気がエネルギーをもっていることを理解できる。

目標

回路カードを使って蓄電によりおもちゃを動かしたり車を走らせるミッションに挑戦することで、蓄えた電気の量と変換する運動や音、光などへの妥当な関係を実験的に繰り返し確認し理解を深め、電気とそのエネルギーの活用について基礎から探究的に学びを深めます。

- 教員向け

- 児童生徒向け

準備:

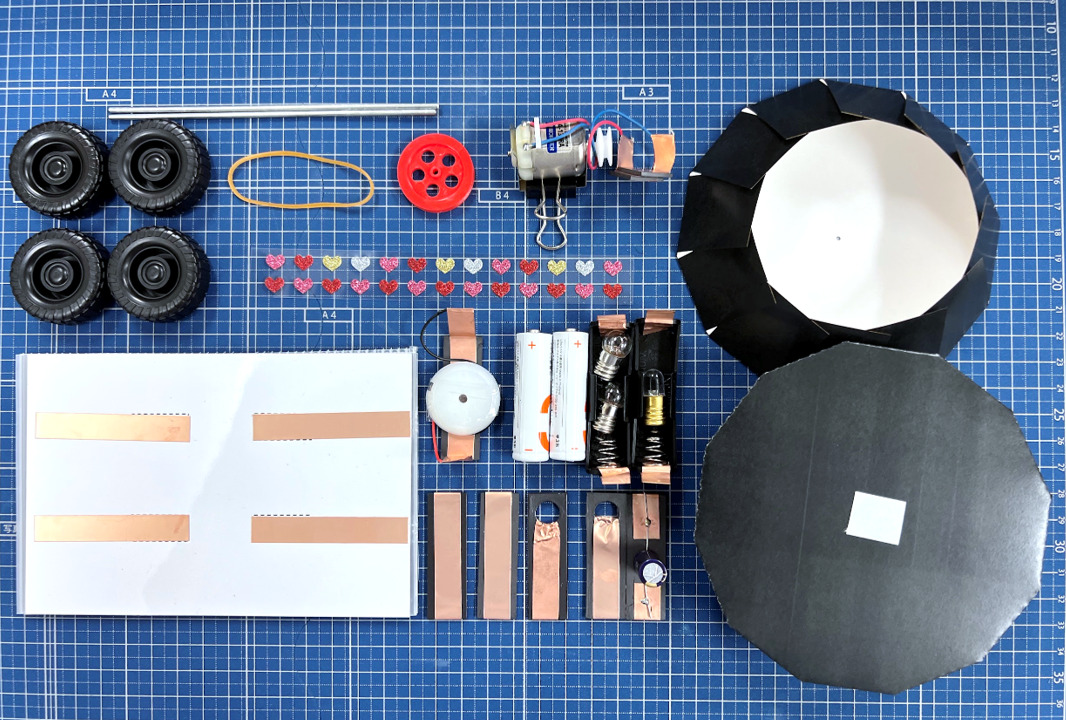

| 材料名 | 補足 | 数量 |

|---|---|---|

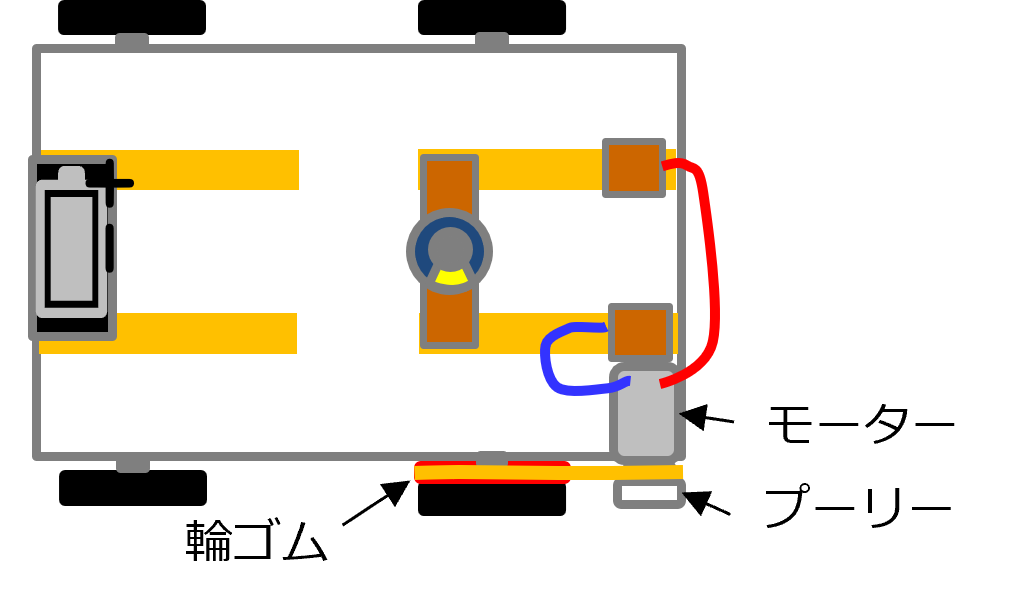

| 回路カードセット | (回路カード1枚、豆電球部品2個(2.5V, 0.5A)、LED部品1個(LK-8WH2-1.5V)、クリップ付きモーター部品1個(FA-130RA)、電子オルゴール部品1個、乾電池部品2個、コンデンサー部品1個(2.5V, 4.7F)、導通部品2個、タイヤ4個(車輪B型 大和科学教材研究所)、車軸2本、プーリー1個、輪ゴム1本) | 1セット |

| シール | モーターの回転確認用 | 適宜 |

| 回転用おもちゃ | たとえばゾートロープなど、回転して楽しく変化があらわれるもの | 適宜 |

観察・実験:

| 題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 1.導入(回路カードを通じて電気単元を復習) |

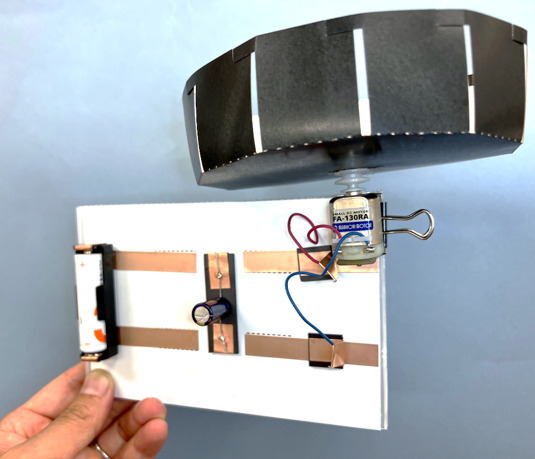

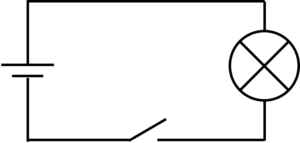

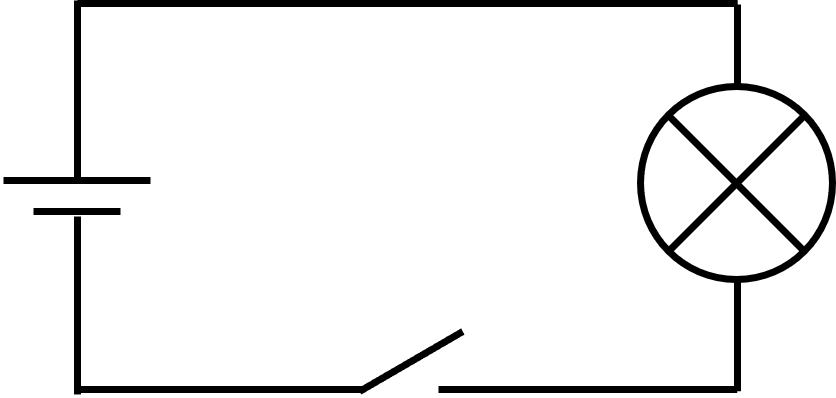

回路カードとは?~電気の性質の再確認~ 目標:回路カードを使って、電気を通すつなぎ方(小学3年)、電流のはたらきとして乾電池の数とつなぎ方(小学4年)を確かめながら、単元の復習と共に教材の使い方に慣れる。 【チャレンジ1】豆電球※を光らせよう。 内容:豆電球1個と電池1個からなる電気回路図を読みとり、豆電球を光らせる。また導通部品がスイッチのはたらきをすることを確認する。 (※豆電球は2.5V 0.5Aを推奨) 【チャレンジ2】もっと明るくするにはどうすればよい? 内容:乾電池2個を使ってより明るく光る電気回路を自由に作成する。出来た回路のつなぎ方から、電気回路に直列回路、並列回路があることを確認する。またショート回路による危険性も確認する。 →どのような回路を作ったのか?発表を適宜行いながら、指導者は回路のつなぎ方について講評を行う。 【チャレンジ3】色々な電気部品を使っておもちゃを制作 内容:発光ダイオード(LED)、電子オルゴール、モーター※を電池で動かし、電気を光や音、運動に変換し、電池の数や向きによる違いを確認する。確認後、モーターを活用したおもちゃを制作する。 →どのような制作を行ったのか?発表を適宜行いながら、指導者はより電気を効果的に使う方法を促す。 |

20 | |

| 2.展開(電気の利用および電気とそのエネルギーについて実験) |

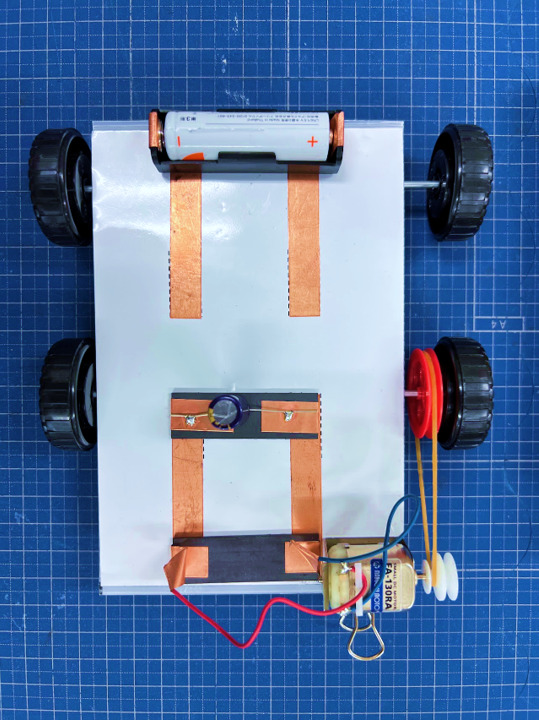

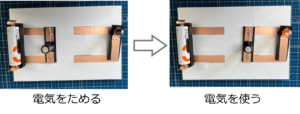

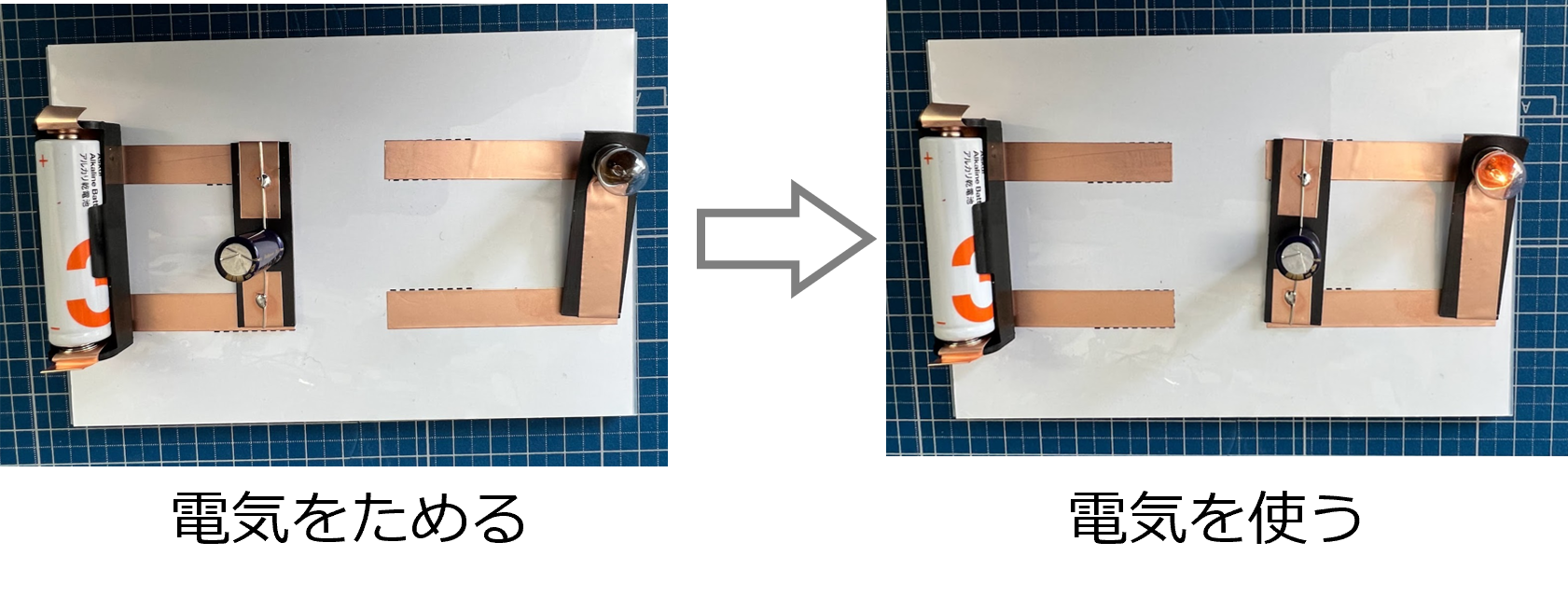

車をぴったり停めるには? 【基礎実験】コンデンサーに電気をためよう 内容:コンデンサーにまるで水をたくわえるように電気をたくわえられることを、コンデンサーと電池をつないだ時間を変化させて確認する。また同じ時間でたくわえた電気で、豆電球とLEDの点灯時間を比較する 【探求活動】電気の量を変えて、車を目標位置にぴったり停めるには? 内容:回路カードにタイヤを取り付け、モーターで走る車を制作。コンデンサーにたくわえる電気の量や回路をうまく調整しながら、目標地点にぴったり停める車を作る。 ※テスターなど電圧・電流計があれば、モーターにかかる電気の量を数値で実際に確認しながら行うと良い。 |

25 | |

| 3.まとめ | 本時の内容を振り返る |

コメントを残す